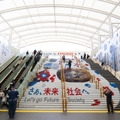

2025年大阪・関西万博が開幕した。日本での万博開催は2005年の愛知万博以来20年ぶり。「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに、2025年4月13日(日)から10月13日(月)まで開催され、国内外から約2,800万人の来場が見込まれる。

未来社会を体験できる展示やイベントのほか、世界各国のパビリオンなどもあり、親子で楽しみながら学べる機会が盛りだくさん。リセマム編集部では早速現地を取材。親子で体験したようすもまじえながら、子供たちの好奇心をくすぐる見どころをピックアップ。夢と学びが広がる体験に、家族みんなで大阪・関西万博へGO!

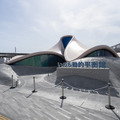

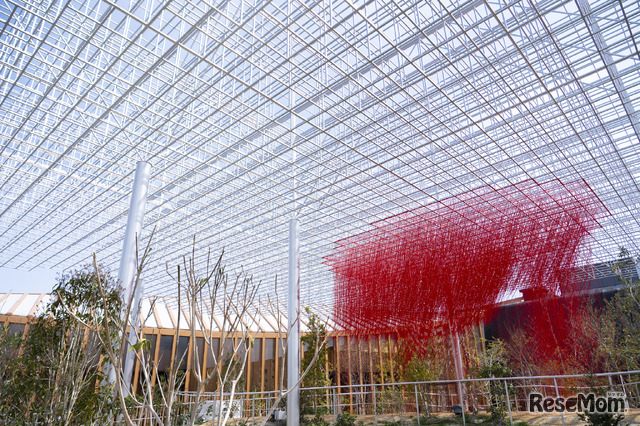

「大屋根リング」は世界最大の木造建築物

会場の真ん中には「世界最大の木造建築物」としてギネス世界記録に認定された、この万博の象徴である全周約2kmの「大屋根リング」がそびえる。この建築には、日本の神社仏閣などに使用されてきた伝統的な技術が使われている。リングの中は、さまざまな分野の第一人者が手がけた8つのシグネチャーパビリオンがあり、最先端のテクノロジーを駆使した未来の社会を体験できる。

では一体どんな体験ができるのだろう? 子供が楽しみながら学べるポイントは?

シグネチャーパビリオンをひとつずつ見ていこう。

目次

・子供と一緒に考えたい「いただきます」の意味

・歌って、踊って、つくって! 五感を使った遊びあふれる世界

・アバターをつくって「もうひとりの自分」と出会う

・魔法のような気分!不思議な「石ころ」がツアーの案内役に

・人間そっくりのロボットに出会える

・カメラ付きVRゴーグルで宇宙スケールの食物連鎖を体験

・昭和前期の学校へタイムスリップ!

・38億年続く生物の歩みを光のショーで

・ごみの再生工場、その正体は…?

・家族で万博へ訪れる際のTips!

子供と一緒に考えたい「いただきます」の意味

「料理の鉄人」など食をテーマにした大ヒット番組の放送作家として有名な京都芸術大学副学長・小山薫堂氏がプロデュースするパビリオン「EARTH MART」。建物は、全国各地から集めた茅(かや)を用いて、茅葺き屋根の集落をイメージ。かつて自然と共生していた日本の伝統的な里山の風景や暮らしを象徴しているという。子供にも馴染みやすい「食」に焦点を当て、食といのちのつながりが体験できる。

「一生に食べる卵の量は?」いただくいのちについて考える

館内はスーパーマーケットを訪れたかのように、「いのちの売り場」「みらいの売り場」の2つのセクションで構成されている。

「いのちの売り場」では、「ひとりの人間がいのちをつむぐために、どれだけのいのちをいただいているのか」について、一生に食べる卵の量、食品サンプルを乗せるとその食品が出来上がるまでの生命の営みが紡がれる「いのちのはかり」など、目に見える形で子供でも理解しやすい展示が並ぶ。

「みらいの売り場」では、古来の食に関する知恵や伝統からフードテックと呼ばれる最先端の技術までを紹介。海洋国家でもある日本の魚食文化や、発酵食など日本発の食のリスト「EARTH FOOD25」という展示では、私たちが当たり前に口にしている和食が、世界から健康食として注目されていることもわかる。

ごく身近な「食」を入り口に、さまざまな「当たり前」をリセットし、あらためて日々の食事のありがたさを再認識させてくれる。

歌って、踊って、つくって! 五感を使った遊びあふれる世界

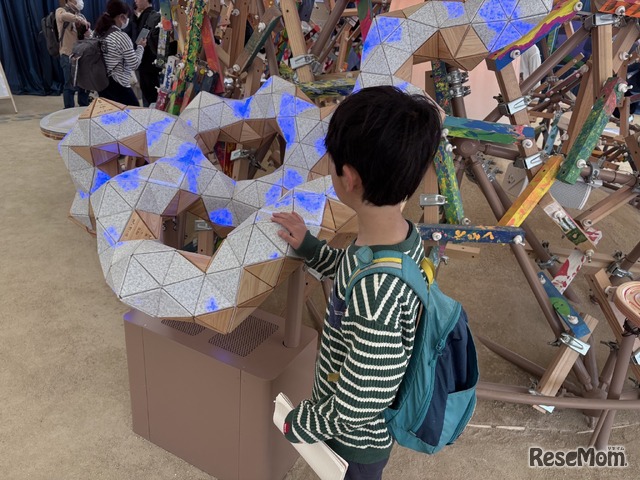

国際数学オリンピックで日本人女性初の金メダルを受賞した数学者であり、STEAM教育家、さらにはジャズピアニストとしても活躍する中島さち子氏がプロデュースするパビリオン「いのちの遊び場クラゲ館」。クラゲをモチーフにした建物は、いのちの揺らぎを体現したゆるやかな大屋根が目印。棟の周囲の「プレイマウンテン」には遊具があり、大人も童心に帰れるような遊び場が広がっている。

子供たちには遊びと学びの場が盛りだくさん

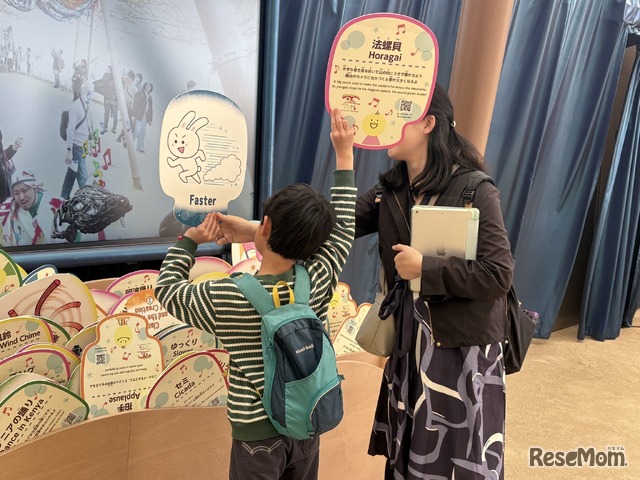

「プレイマウンテン」のある2階から建物に入ると、「五感の遊び場」と呼ばれる空間が広がる。ここでは音楽や舞踊のライブのほか、ものづくりなどのワークショップも開催される。STEAM教育の要素を取り込んだ遊具や楽器が点在するのも、中島氏ならではの演出だ。中でも子供が盛り上がるのが「ごちゃまぜオーケストラ」。法螺貝(ホラガイ)や蝉の鳴き声、拍手、子供が大好きな「おなら」の音まで(笑)、カードを画面に向けるとさまざまな音のセッションが楽しめる。

最大の見どころは、1階に降りたところにある「クラゲシアター」だ。スクリーンが360度ぐるりと囲み、人が動くとクラゲが反応する仕掛けも。そして何より、世界各国の祭りや郷土芸能が映し出されるようすは圧巻だ。音楽家による民族音楽の生演奏もあり、参加者は世界のどこかの祭りに参加したかのような躍動感に包まれる。音楽のライブと、スクリーンにあふれる世界中の笑顔と共に、思わず踊り出したくなる一期一会の体験は、子供にとっても忘れられない思い出になるだろう。

どのエリアも、子供たちが思い切り歌ったり踊ったり、自由に動き回れる、子連れにはうれしいプレイフルな空間だ。

アバターをつくって「もうひとりの自分」と出会う

「現代の魔法使い」と称され、多方面で活躍中のメディアアーティスト・落合陽一氏がプロデュースするパビリオン「null2(ヌルヌル)」。「null」とはプログラミング言語で「無の状態」を意味する。建物は、外観に曲線を描くミラー膜とよばれる外装材を導入し、壁がゆらゆらとゆらめいて見えるのが特徴だ。映し出される周囲の風景も見る角度によって歪むので、建物そのものが動いているような不思議な視覚体験を味わえる。

デジタルと現実が溶け合う未来って?

来館者は、自分の身体情報や3Dスキャンシステムで取得されたデータをもとに、「もうひとりの自分」と呼べるようなアバターに出会う。

そして、その「もうひとりの自分」は、LEDディスプレイというデジタルの鏡に写し出され、自分の意思とは関係なく自由に動き出す。アバターは持ち帰って対話を続けることで、よりリアルな自分に近づいていくのだという。

バーチャルな自分とリアルな自分。コンピュータと自然、現実とインターネットなど、2つの鏡を向かい合わせた時のように、その境界が溶け合っていく。親子でそんな未来を先取りしてみてはどうだろう。

魔法のような気分!不思議な「石ころ」がツアーの案内役に

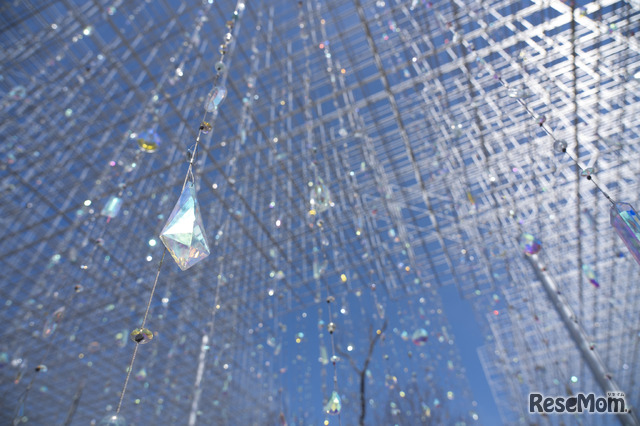

健康や医療政策を専門とするデータサイエンティストとして活躍中の慶應義塾大学教授・宮田裕章氏がプロデュースするパビリオン「Better Co-Being」。建物は、万博会場の中心にある「静けさの森」と調和した、屋根も壁もないユニークなデザインが特徴だ。このパビリオンでぜひ子供たちに体験してもらいたいのは、ツアーの案内役となる不思議な「石ころ」だ。

石ころが誘う一期一会のアート体験

手のひらサイズの石ころには最先端技術が内蔵されており、特殊な振動により脳にあたかも引っ張られたかのような錯覚を引き起こす。

この魔法のような石ころが、振動によってさまざまな方向に来場者を誘導し、3つのエリアでアートを体験させてくれる。パビリオンの建物もアート作品も、空や周囲の木々、地面とシームレスに一体となっていて、アート作品はその日の天気や来場者によって見え方が変わり、同じものは二度と見られないそうだ。

また、今回開発されたアプリでは、自分の感想や気付いたことを簡単に登録でき、他の来場者とも共有できる。自分ひとりではなく、親子や他の来場者とも一緒に味わうアート鑑賞を通じて、子供たちにとってまさに五感で感じるアート体験となるだろう。

人間そっくりのロボットに出会える

人間そっくりのロボット「アンドロイド」など、ロボット研究の第一人者として世界的に著名な大阪大学大学院教授・石黒浩氏がプロデュースするパビリオン「いのちの未来」。建物は、水が高さ約17mの外装を滝のように流れる印象的なデザインで、中は3つのZONEに分かれている。

たくさんのアンドロイドやロボットがそろう姿にワクワク!

ZONE1では、土偶や埴輪の時代にまでさかのぼり、日本人がモノにいのちを宿してきた歴史をたどる。

そして見どころはZONE2。住まい、街、健康、移動、仕事など多様な視点から、ロボットと共存する50年後の未来をシミュレーションする。50年後 の世界に向かう演出は親子でワクワクできるはず。そしてたどり着いた先には、アンドロイドが人間のように暮らす未来の生活が広がる。

さらにZONE3では1000年後をイメージし、音や光に包まれた幻想的な空間の中で、アンドロイドが人間の能力を超え、人間とロボットの境界が無くなった世界を描き出す。

機械が人間に近付き、人間も機械に近付く。肉体に制約がなくなる、まさに「命ひろがる」未来を体験できる。

カメラ付きVRゴーグルで宇宙スケールの食物連鎖を体験

人気アニメ『マクロス』シリーズ、『アクエリオン』シリーズの監督として知られるビジョンクリエイター・河森正治氏がプロデュースするパビリオン「いのちめぐる冒険」。建物は、1辺2.4メートルのキューブ状の「セル」をランダムに積み重ねた構造が特徴で、没入型空間と展示空間がそれぞれ2つずつあり、いのちの軌跡や生物の多様性について学ぶことができる。

没入型空間でいのちの連鎖を体感

「超時空シアター」では、カメラ付きVRゴーグルを30人が同時に着用し、バーチャルと現実の世界を行き来する。水・大気の循環や宇宙スケールの食物連鎖は壮大で、世界でここでしかできない体験だ。 *体験は13歳以上

また、もうひとつの没入空間では、時空を超えたいのちのつながりを描くミュージカル「ANIMA!」が上演される。映像、音楽、そして床も同時に振動しながらいのちの連鎖を伝えるストーリーからは、人間もそのつながりの一部だと気づかせてくれる。 *体験は6歳以上

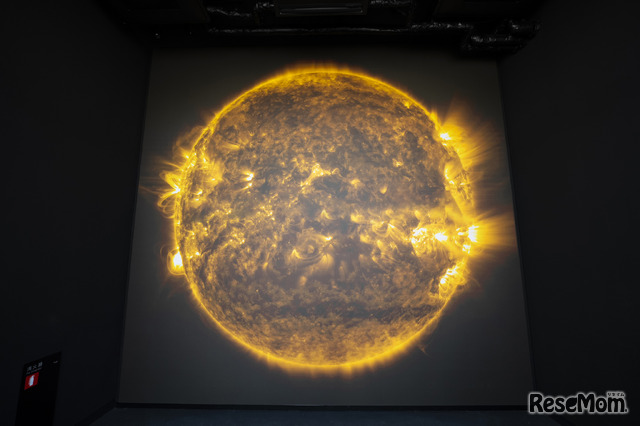

展示空間では、 4.3メートル四方の巨大ビジョン「宇宙の窓」に、ほぼリアルタイムの宇宙のようすなどが投影される。

「無限メタモルフォーゼ」と呼ばれるもうひとつの展示は、生物が死に、分解されていく中で、微生物など他の生命が成長するようすを実物と映像で紹介する。

宇宙から微生物まで、大小さまざまなスケールでいのちのつながりを体験しながら、環境問題などを親子で考えるきっかけにもなりそうだ。

昭和前期の学校へタイムスリップ!

日本人初・史上最年少でカンヌ国際映画祭の新人監督賞を受賞した映画作家の河瀨直美氏がプロデュースするパビリオン「Dialogue Theater -いのちのあかし-」。建物は、昭和前期に建てられた奈良と京都の2つの廃校舎を再活用したもの。敷地の中央にはシンボルツリーのイチョウの木や、里山を再現した庭園も広がる。昔の学校の雰囲気を味わえる空間はどこか懐かしく、万博会場でのさまざまな体験の余韻にも浸ることができそうだ。

正解がない問いに向かい合う姿から知る「対話」の大切さ

来場者がチャイムの音と共に案内されるのは、メイン会場となる「対話シアター棟」。映画館のように着席するとブザーが鳴り、その日その場で初めて出会う2人が脚本のない対話を繰り広げる。事前募集で河瀨氏のレクチャーを受けた人と当日の来館者から選ばれた人がスクリーン越しに10分間の対話。子供には少し難しい話題になるかもしれないが、世界ではさまざまな争い事による分断が見られる今こそ、対話を通じて人と人が理解し合うプロセスを目の当たりにすることが尊い体験になるのではないだろうか。

38億年続く生物の歩みを光のショーで

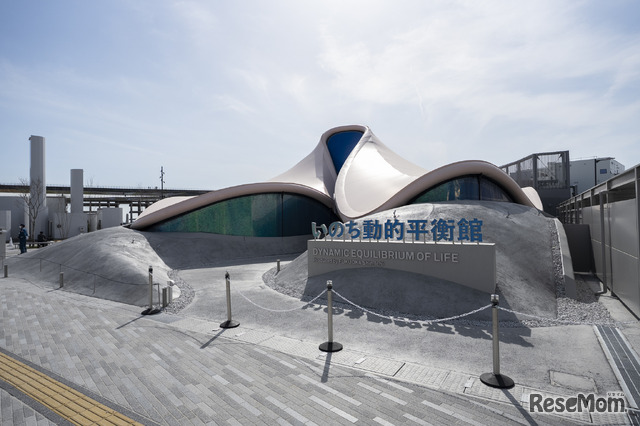

『生物と無生物のあいだ』などのベストセラーで知られる生物学者・福岡伸一氏がプロデュースするパビリオン「いのち動的均衡館」。動的均衡とは、絶えず動きながらもバランスを取り直している状態をさす。建物は、細胞膜をイメージした、ふわりと浮かぶ大きな屋根が特徴的だ。生命が動きながらバランスを保ち、浮き上がろうとする動的均衡の姿を象徴しているという。

子供にも感じてほしい「いのちはどこから来てどこへ行くのか」

館内には1本の柱もなく、暗い膜の中に漂っているようだ。そこで目にするのは、直径約10m、高さ約3mの光のインスタレーション装置。これを来場者が焚き火のように取り囲むと、数十万個のLEDが、小さな細胞からほ乳類へと至る生物の歩みを、光の粒でダイナミックに表現する。私たちのいのちはどこから来て、どこへ行くのか。細胞分裂から動物の誕生まで、38億年もの間、連綿と続いてきたいのちの営みが絵巻物のように描かれた約10分間の光のショー。子供たちも「いのちとは何か」、その本質を直感的に感じることができるだろう。

ごみの再生工場、その正体は…?

そして今回、8つのシグネチャーパビリオンに加えてもうひとつ紹介したいのは「日本館」。「いのちと、いのちの、あいだに」をコンセプトに、「循環」をテーマにしている。モノは捨てられてごみになる、ではなく、あらゆるモノ、そして社会も、ひとつの役目を終える瞬間に何かが受け継がれ、カタチを変えながら新たな役目を獲得する。建物は円を描くように無数の木の板を立ち並べた円環状の構造体で、「いのちのリレー」を表しているという。

ドラえもん、キティちゃんが展示に登場

館内は「ファームエリア」「ファクトリーエリア」「プラントエリア」の3エリアで構成され、人気のキャラクターが登場する。

「ファームエリア」は、32種類の藻に扮したハローキティが登場。光合成によって太陽エネルギーを効率的に蓄え、食品としてはもちろん、医薬品や燃料、プラスチックなどさまざまな分野で応用が期待される藻の可能性を紹介する。

「ファクトリーエリア」は、ドラえもんが修理や修繕などの工夫によって長く使い続けるという日本独自の「循環型ものづくり」を楽しく解説してくれる。

そして、この万博で子供たちにぜひ見てもらいたいのが「プラントエリア」だ。日本館がごみの再生工場といわれるのは、万博会場で出た生ごみを微生物で分解してエネルギーに再生するからだ。この再生の過程は、目に見えない微生物の働きを光で表現したインスタレーションのほか、日本館に併設され、万博期間中に実稼働する「バイオガスプラント」を設計者のガイド付きで間近で見られるツアーでも体験できる(要予約)。

さらに日本館では、2000年に南極地域観測隊が発見した世界最大級の火星の石や、JAXAの惑星小型探査機「はやぶさ」「はやぶさ2」が持ち帰った小惑星イトカワ・リュウグウから採取された砂の展示も予定している。50年前の大阪万博で展示された「月の石」さながらに、子供たちに宇宙への興味も広げてくれそうだ。

今回紹介したパビリオンのほかにも、大屋根リングの輪の中には、世界中から160の国と地域のパビリオンがひしめき、私たち人間は皆、言葉や文化が違っても、ひとつの地球という星に生きていることをあらためて実感させてくれる。

現在と未来、日本と世界を行き来できる奇跡のようなこの場所には、子供が楽しめるスポットがまだまだいっぱい。これからの未来を創っていく子供たちに、夢と学びが広がる一生モノの体験をプレゼントしてあげてほしい。

家族で万博へ訪れる際のTips!

・パビリオンも必ず事前予約を…2か月前抽選、7日前抽選、空き枠先着予約と最大3枠まで事前予約が可能

・当日も会場に入場して10分後からパビリオンやイベント観覧の予約が可能

・会場内の買物、飲食ではキャッシュレス決済のみ

・スマホを使う場面が多いので、モバイルバッテリーもお忘れなく

・日差しが強いので日傘や帽子があるとGood

・EXPO2025 Personal Agentというアプリをダウンロードしておくと、パビリオン・飲食・トイレなどの施設情報やイベント情報・混雑情報、現在地から会場内目的地まで最適なルートで案内するほか、施設やルートのリコメンド機能などもあり便利

世界に誇れる日本の英知を集結して臨む今回の万博。子供たちが大人になったとき、未来の社会はどうなっているのか。親子でさまざまな体験を楽しみながら、じっくりと未来に想いを馳せてみたい。

2025年10月13日までEXPO2025 大阪・関西万博