advertisement

advertisement

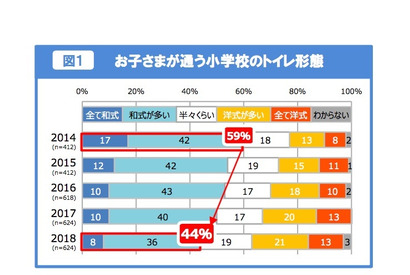

学校での排便に約6割の児童が抵抗を感じており、和式トイレが多い学校では「恥ずかしい」などの理由に加えて「和式トイレが苦手」という理由で抵抗を感じることが、小林製薬の調査からわかった。1年生の保護者の8割は入学前の練習を勧めている。

東京都福祉保健局は、児童虐待を防止するためのLINEを利用した相談窓口「東京 親と子の相談ほっとLINE」を開設する。実施期間は、2018年11月1日から14日まで。対象は、都内に住む子どもと保護者。

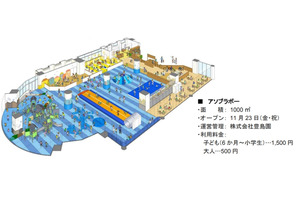

教育玩具・遊具の輸入、開発、販売とあそび場づくりを行うボーネルンドは2018年11月23日、東京都練馬区の遊園地「としまえん」内の屋内あそび場「アソブラボー」をオープンする。利用料金は子ども1,500円、大人500円。

国立青少年教育振興機構は2018年10月27日、国立オリンピック記念青少年総合センターおよび代々木公園で「秋のキッズフェスタ」を開催する。スポーツや工作などさまざまな体験やステージパフォーマンスが行われる。入場は無料。一部材料費がかかる。

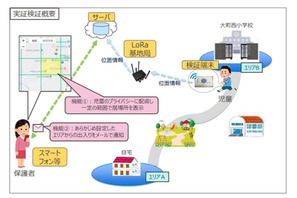

長野県大町市および大町市教育委員会、関西電力は2018年10月1日、ケイ・オプティコムのIoTソリューションを活用し、児童見守りサービスの実証検証を長野県大町市で開始した。検証は2019年2月28日まで実施予定。

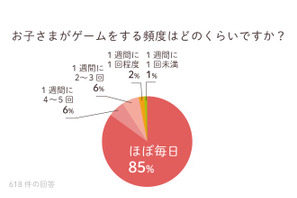

発達障害の特性があり、ゲームとの関わりに困りごとや悩みがある子どもの85%が「ほぼ毎日」ゲームをすることが、LITALICO発達ナビが発表した調査結果より明らかになった。

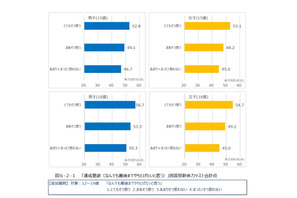

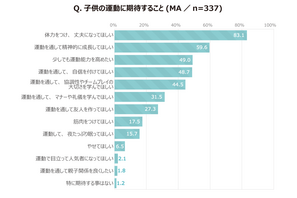

日常的に運動・スポーツをする子どもは、「何でも最後までやり遂げたい」という達成意欲が高い傾向にあることが、スポーツ庁による「体力・運動能力調査」の結果分析から明らかになった。男女とも運動・スポーツの実施頻度が高いほど、達成意欲も高かった。

体育のカリスマ家庭教師・水口高志氏による「読むだけでどんな運動もできる子になる!」が2018年9月25日に出版された。この書籍を抽選でリセマム読者4名さまにプレゼントする。応募締切りは10月24日。

東京都教育委員会は2018年10月5日、「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会」について、都内の子どもたちが直接観戦する機会を提供すると発表した。参加対象は、希望する都内すべての公立・私立学校。チケット費用は東京都が負担し、学校単位で観戦する。

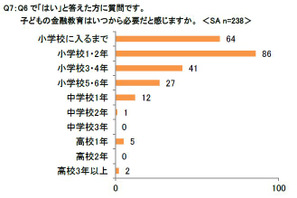

約6割の子どもが、交通系ICカードなど現金以外でお金を使った経験があることが2018年10月5日、イー・ラーニング研究所の調査結果からわかった。子どもの金融教育は100%の保護者が「必要」と感じており、始める時期は「小学1・2年」がもっとも多かった。

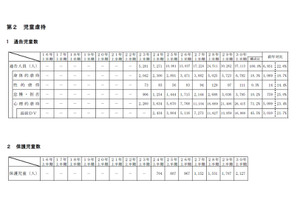

2018年上半期(1~6月)、児童虐待の疑いで全国の警察が児童相談所に通告した児童は3万7,113人にのぼり、過去最多を更新したことが2018年10月4日、警察庁の統計データより明らかになった。虐待のうち、心理的虐待が7割以上を占めている。

インターネット広告・メディア運営事業を展開するインタースペースの調査によると、子どもの運動会に向けて家庭でしたことについて、母親の51.2%が「当日のお弁当は気合を入れて作った」と回答したことがわかった。

kidsは2018年10月3日、小児科経験のある看護師のみで行うベビー・キッズシッターサービス「メディキッズ」の提供を開始。すべて看護師免許を取得しているスタッフのため医師の指示のもと医療行為を行うことが可能。港区を拠点に千代田区、中央区からサービスを開始する。

ブリヂストンサイクルと光文社の女性向けファッション&ライフスタイル誌「STORY」は、電動アシスト自転車のコラボモデル『il mio(イルミオ)』を共同開発、2018年10月より順次発売する。

アキレスのWebサイト「瞬足クラブ」では、運動会で速く走るためのコツを紹介する「運動会コンテンツ“速く走るための5つのポイント”」を開設している。専門家による監修のもと、「はじめの準備」「特訓」など5つのポイントに分け、動画を交えてわかりやすく解説している。

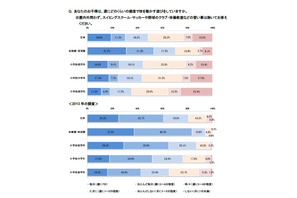

遊ぶ場所の減少や一緒に遊ぶ仲間の減少などの理由により、子どもの「体遊び」の機会が減っていることが、ボーネルンドが発表した調査結果より明らかになった。遊びの種類も減っており、各学年に適した運動ができない子どもが増えている。

Language