advertisement

advertisement

JAXAは、帝京平成大学池袋キャンパスで、宇宙飛行士の大西卓哉氏によるミッション報告会を2025年11月14日に開催する。同イベントでは、国際宇宙ステーション(ISS)での長期滞在ミッションの詳細を大西氏が報告し、ISS「きぼう」における活動や今後の展望についてトークセッションを行う。

河合塾マナビスは、中学3年生と高校1・2年生を対象に「医学部セミナー 合格者の特徴3選」を2025年10月6日から12月26日まで配信している。志望理由書の書き方や合格者が注意した点を解説する。期間中はいつでも視聴可能で、参加費は無料。

東京大学は2025年10月24日と25日、「東京大学柏キャンパス一般公開2025」を柏地区で開催する。研究室や大型実験施設などを公開するほか、展示や体験企画、特別講演会などを実施する。入場無料。事前申込不要(一部の企画で事前申込制)。

JAXA筑波宇宙センターは2025年11月8日、「筑波宇宙センター特別公開2025」を開催する。約50のイベントを用意しており、宇宙の最前線が体験できる。入場無料。事前予約不要(一部のイベントでは事前申込制)。雨天決行。

関西学院大学は2025年10月26日を皮切りに12月1日まで、全国25会場とオンラインで、一般選抜出願前最後の入試対策説明会を開催する。入試対策講座も同時開催。英語や過去問題集の活用法など、この講座でしか聞けない対策ポイントを紹介する。予約にはLINE登録が必要。

さまざまなジャンルの専門家との対話を通じてアイデアを深掘りする探究型コンテスト「第3回 steAm BAND 学びの協奏コンテスト」のエントリー受付が始まっている。対象は小学生以下、中高生、シニア(60歳以上)。エントリー締切は12月15日まで。

2025年10月1日から2026年3月31日まで、名城大学の赤﨑・天野・吉野ノーベル賞記念展示室にて、参加費無料の「リアル謎解きゲーム」が開催されている。先着500名の参加者には、デュアルライトタッチペンをプレゼント。

東京都立川市にある東京ビューティー&ブライダル専門学校で、中学生および高校生を対象にした職業体験イベント「お仕事まるわかりフェスタ in 立川」が2025年10月19日に開催される。同イベントは、西東京・多摩地区の中高生に向けて将来の職業選択や進路検討をサポートすることを目的としている。

中高生を対象とした学校対抗の長期コンテストリーグ「AtCoder Junior League 2025 Winter」が2025年10月から2026年3月にかけて開催される。参加費無料。参加登録は2026年1月31日まで。Webサイトより行う。

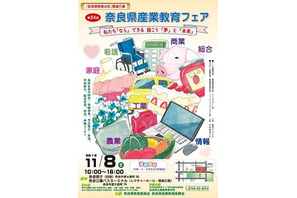

奈良県教育委員会は2025年11月8日、「奈良県産業教育フェア」を開催する。県内高等学校の農業科・工業科・商業科・家庭科・看護科などの研究や体験発表、作品展示、販売実習などが行われるほか、中学生を対象とした進路相談や高校受検の参考資料も配布する。入場無料。

2025年10月4日、モンドリアンはさいたま市が整備した3D都市モデルを活用し、世界的人気を誇るゲームプラットフォームFortniteでeスポーツゲーム「City SPEED TRIAL : SAITAMA SUPER ARENA」を公開した。

Zenkenが運営する「ギャノン大学日本事務局」は2025年11月23日、アメリカの名門大学でSTEM(科学・技術・工学・数学)を学ぶ現役大学生と直接話せる女子中高生向けオンラインイベントを実施する。参加無料。事前申込制。

東京大学メタバース工学部は2025年12月6日、中高生らを対象にジュニア講座「強くてタフな材料創成を目指して」をオンライン開催する。参加費無料、申込締切は11月30日。

未来を変える地方創生EXPO「RegionLink EXPO #003」が2025年11月2日に大阪、11月29日に東京で開催される。いずれもハイブリッド開催、参加費無料。申込みは、Peatixより受け付けている。

関西大学は2025年10月20日を皮切りに11月25日まで、全国29会場で受験生・保護者対象の「入試説明会」を開催する。予備校講師による英語対策講座「一般選抜までの70日間 関大英語攻略」も同時開催。参加無料、入退場自由、事前申込制。

東京都立中央図書館は2025年10月25日から11月30日まで、企画展示「江戸のおしごと」を開催する。「東京文化財ウィーク2025」の参加企画展として実施するもので、10月25日から10月31日までは会場での資料展示、10月31日から11月30日まではWeb上でのデジタル展示を行う。