advertisement

advertisement

名古屋市立大学は、市民と科学者が喫茶店でコーヒーを飲みながら科学について話し合う「サイエンスカフェ」を名古屋市内で開催する。

教育関係者向けにスマートデバイスの教育事例を紹介する「スマートデバイスACADEMIA 2012 Summer」名古屋で開催された。広尾学園の医進・サイエンスコースを担当する木村健太教諭は、iPadが引き出す生徒の可能性を、同校の事例を踏まえながら紹介した。

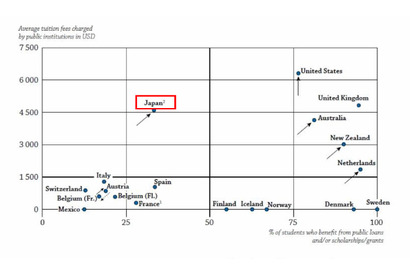

経済協力開発機構(OECD)は9月11日、加盟国の教育施策に関する調査「図表でみる教育2012」を公表した。日本は、他の加盟国に比べ、子ども一人当たりの教育支出が高い反面、教育に対する公的支出の水準が低く、家庭負担が重い実態が明るみになった。

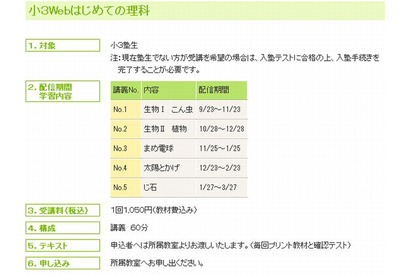

浜学園のWebスクールでは、中学校受験に備え「小3Webはじめての理科」「小4Webはじめての社会」「小5Web算数『知識の完成』」の3つのWeb講座を実施する。スポット講座で、受講料は1回1,050円。

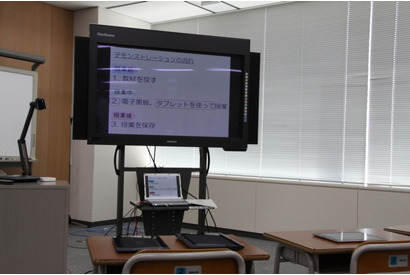

日立ソリューションズは9月12日、電子黒板とタブレット端末を組み合わせた協働学習支援ソリューションの提供を開始したことを発表した。「思考力・判断力・表現力等の育成」と、「平成23年 教育の情報化ビジョン」の方針に沿ったものとして開発。

国際宇宙ステーション(ISS)でやってみたい科学実験のアイディアを募集した世界コンテスト「YouTubeスペースラボ・コンテスト」で選ばれた2つの実験が9月13日に実施され、その模様がISSからライブ中継される。

デジタル・ナレッジは、10月12日(金)に生徒の理解度や授業参加度をアップさせるために有効な「教育IT活用事例」や「iPad活用事例」を解説する「授業がさらによくなる教育IT活用術」セミナーを開催する。

子どもが「ネット上のいじめ」に巻き込まれることを防止するため、文部科学省は9月11日、教育委員会向けに「学校ネットパトロールに関する取組事例・資料集」をとりまとめた。

主婦向けアプリ開発プロジェクト「ママプリ」は、9月5日に電通国際情報サービス(iSiD)品川本社にあるイノラボスタジオで、第3回目となる「iPad教育活用研究会」を開催した。その模様がUstreamで公開されている。

チエルは、iPadに対応したフラッシュ型教材アプリ「小学校のフラッシュ英単語/英語表現(全3種)」を9月13日よりApple社のApp Storeでダウンロード発売開始することを発表した。

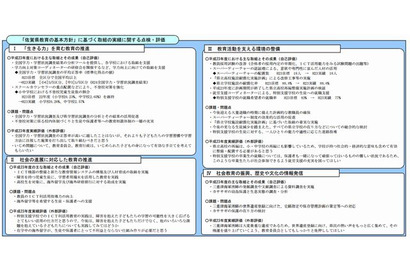

佐賀県教育委員会は9月11日、2011年度の運営状況や取組みの実績について点検・評価し報告書を公表した。全県規模によるICT利活用教育の推進に向けて、実証研究や教員向け研修会、スーパーティーチャーの認証などを行い、その有用性について報告した。

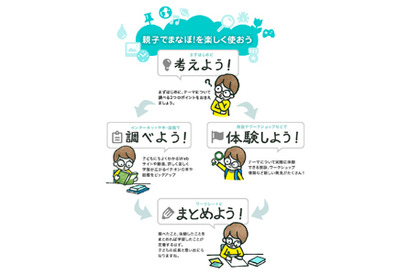

インターネット書店の「絵本ナビ」は、子どもの学びの総合情報サイト「まなびナビ」内に小学生の調べ学習コンテンツ「親子でまなぼ!」をリリースし、提供を開始した。大人も勉強になる幅広いテーマが取り上げられており、親子で楽しく学べるサイトになっている。

ベネッセコーポレーションは、2012年7月より小学校高学年向け家庭学習用の英語講座「BE-GO Jump High」を開講した。小学生が自宅でパソコンとヘッドフォンマイクを使い、会話をしながら英語を学ぶ講座で中学校の英語の授業にも役立つ教材となっている。

教育サービスベンチャーのフォーチャイルドは、小学3年生から中学1年生を対象とした子ども向けオンライン英会話サービス「サクラ英語」と「こどもアバターサービス」をリリースした。

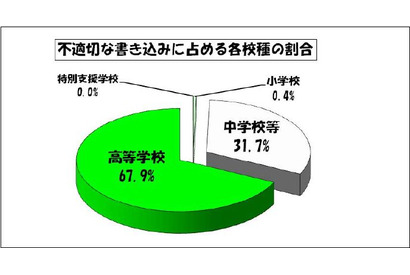

東京都教育委員会は、2011年4月から2012年3月までの、都内公立学校全校を対象とした学校非公式サイト(学校裏サイト)等の監視結果をまとめた。学校裏サイトが検出された学校数は、延べ数で2,185校。内訳は小学校236校、中学校1,203校、高校725校となった。

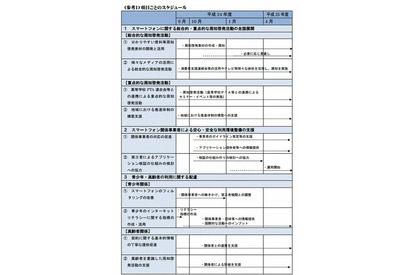

総務省は9月10日、「スマートフォン安心・安全利用促進プログラム」を公表した。安心・安全にスマートフォンを利用できるように周知啓発活動を全国的に展開し、安心・安全な利用環境整備の支援を行うという。