advertisement

advertisement

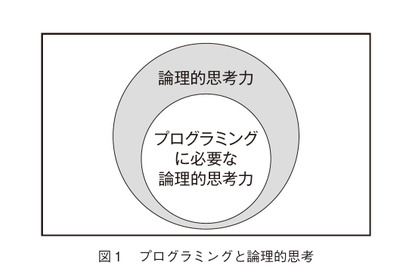

次期学習指導要領で注目される、小学校での2020年からのプログラミング教育の導入。その第一人者である関西大学総合情報学部・黒上晴夫教授が「プログラミング教育」の基礎をわかりやすく解説。

日本財団と渋谷区は、2017年10月31日締結したソーシャルイノベーションに関する包括提携に基づき、2018年9月7日から17日に「SOCIAL INNOVATION WEEK SHIBUYA2018」を開催する。

次期学習指導要領で注目される、小学校での2020年からのプログラミング教育の導入。その第一人者である関西大学総合情報学部・黒上晴夫教授が「プログラミング教育」の基礎をわかりやすく解説。

次期学習指導要領で注目される、小学校での2020年からのプログラミング教育の導入。その第一人者である関西大学総合情報学部・黒上晴夫教授が「プログラミング教育」の基礎をわかりやすく解説。

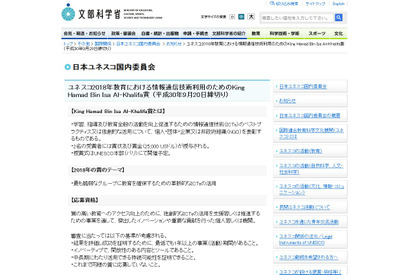

日本ユネスコ国内委員会は2018年9月20日まで、ユネスコ2018年教育における情報通信技術利用のための「King Hamad Bin Isa Al-Khalifa賞」への応募を受け付ける。応募対象は個人、団体、企業または非政府組織(NGO)。

学研ゼミとバンダイはプログラミングでコラボレーションし、バンダイが運営する「ワンダースクール プログラミング部」上で、学研ゼミのオンラインプログラミング学習サービス「ポコタス★Do」の配信を開始したことを2018年8月10日に発表した。

ベネッセコーポレーションは2018年6月20日より、小学生の教科におけるプログラミングの指導案共有サイト「プロアンズ」の公開を開始した。8月10日現在、8つの指導案を掲載している。

埼玉大学STEM教育研究センターは2018年8月25日と26日の2日間、子ども・保護者から教員、教育関係者を対象としたSTEM教育の情報共有の場「STEM Education Conference」を開催する。当日は「子どもハッカソン」も実施。参加費は1日あたり1人500円。

最新のデジタルツールとテクノロジーを活用したものづくりが学べる専門塾「LITALICOワンダー」は、夏休み後半に残りがちな自由研究の参考として最新事情を紹介している。定番テーマの貯金箱やビー玉迷路などがテクノロジーツールを活用することで進化しているという。

Scratchに関するカンファレンス「Scratch 2018 Tokyo」が、2018年10月20日に六本木で開催される。プレゼンテーションやワークショップの発表者を募集しており、エントリーを2018年8月31日までWebサイトで受け付けている。

毎週水曜日夜、YouTube内で「iTeachersTV ~教育ICTの実践者たち~」シリーズの新作動画を公開しているiTeachers TVは2018年8月8日、「iTeachers TV 2018 夏休みスペシャル」を公開した。

東京都の町屋光明寺は2018年8月26日、夏休み特別企画として「子どもプロジェクションマッピング法要」を開催する。お寺の中でプロジェクションマッピングを取り入れた法要やロボットNAOを使ったふれあい体験ができる。参加無料、事前申込不要。

「イード・アワード2018 電子辞書」の最優秀賞に、シャープの「Brain(ブレーン)」が選ばれた。電子辞書を所有する中高生の保護者を対象に、顧客満足度調査を実施した結果である。

レゴエデュケーションの正規代理店であるアフレルは、家庭学習専用ロボットプログラミング教材を使ったロボット作品を募集する「夏休みロボットアイデアコンテスト2018」を開催。2018年9月6日まで応募を受け付ける。5歳から中学3年生までを対象に2部門で作品を募集。

日本教育情報化振興会(JAPET&CEC)は2018年8月6日、「先生と教育行政のためのICT教育環境整備ハンドブック2018」を発刊した。送料のみで冊子を注文できるほか、Webサイトにて無料でPDFデータをダウンロードすることもできる。

AI(人工知能)を活用し、生徒ひとりひとりの理解度・進度にあわせるアダプティブラーニングを実現化したタブレット型学習「Qubena(キュビナ)」。現在1万7,000人以上のユーザーがQubenaで算数や数学を学んでおり、学校での導入も決定し、注目が集まっている。