advertisement

advertisement

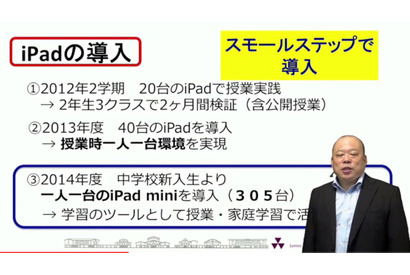

iTeachers TVは9月30日、同志社中学校・高等学校の反田任氏による第19回「教科センター方式×iPad×ICTでめざす『学びのNext Stage』」を公開した。同志社中学校・高等学校の特徴や、ICT環境について学べる内容になっている。

デザイン思考×教育を展開するCurio Schoolと製造業向けコンサルティング事業を展開するO2は、中高生が半年をかけて本気でモノ・コトづくりに挑むプログラム「Mono-Coto innovation」を10月より実施する。

グーグルは米国時間の9月28日、同社が開発した教育機関向けVRツール「Expeditions」を発表した。VR(バーチャルリアリティ)技術を利用したツールで、世界各国の教育機関向けに無料で提供していくという。

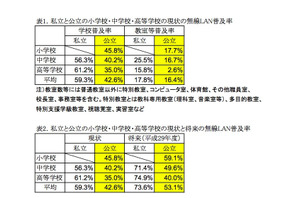

IT・ネット分野専門の市場調査機関であるミック経済研究所は、学校の無線LAN普及率などのアンケート調査結果を発表。無線LANの平均普及率(平成27年5月時点)は、私立学校が59.3%、公立学校が42.6%。

マナボが運営する教育サービス「スマホ家庭教師mana.bo」は、台風18号に伴う東日本豪雨によって被災した地域に住む中・高校生を対象に、mana.boの教育サービスを無償提供すると発表した。被災地域の中・高校生の学習環境維持を支援したいとしている。

三菱総合研究所は、文部科学省より受託している「平成27年度情報教育指導力向上支援事業」の一環として、プログラミング教育を実施する学校とサポートできる協力団体の募集を行い、実証校と協力団体の組み合わせを発表した。

日本漢字能力検定協会は、漢検を指定会場のコンピューターを使って受検できる「漢検CBT」の志願者が平成22(2010)年度から5年連続で増加していると発表した。平成26(2014)年度には、過去最高の20,667人が志願したという。

KDDIとKDDI研究所、通信教育のZ会を運営する増進会出版社の3社は、8月18日、2015年度中に文教市場に向けた教育サービスを共同で提案・販売することを発表した。Z会ICT事業部長の草郷雅幸氏に話を聞いた。

情報オリンピック日本委員会は11月16日から21日まで、、ジュニア向けの国際情報科学コンテスト「ビーバーコンテスト2015」を開催する。小学5年生から高校3年生が対象で、参加校を11月9日まで募集している。

増進会出版社は、9月7日、Edmodo, Inc.(米国、以下Edmodo社)に出資を実行し、業務提携について基本合意を行ったことを発表した。両社は学校向けSNS・学習プラットフォームを開発し、2016年2月から提供する予定。

中高生たちとMITメディアラボ所長の伊藤穰一氏が「未来」をテーマに議論するイベント、「U18ぼくらの未来~伊藤穣一と中高生の白熱トーク~」が、10月17日に日本科学未来館で開催される。参加費は無料で、事前申込みが必要。

うきわネットワーク事務局は、匿名でいじめ情報を全国の学校へ報告できるサイト「うきわネットワーク」をリリースした。いじめの報告内容は、対象となった学校のみが閲覧できる仕組みで、安心して投稿できるという。

日本文教出版は、富士通総研とともに、タブレット端末で動作する「デジタルワークシート」を活用した実証研究を、広島市立藤の木小学校で開始した。同研究で得られた成果を、ICT を活用した、新たな学びのモデルとしてかたちにし、順次発表していくという。

小・中・高校生を対象とした自律型ロボットによる国際コンテスト「WRO(World Robot Olympiad)」の日本国内決勝大会が、9月20日にBumB東京スポーツ文化館にて開催される。

リクルートマーケティングパートナーズは、福井県教育委員会、坂井市教育委員会と共同で、「勉強サプリ」を利用した産学官連携プロジェクトとなる共同研究を実施することを発表した。福井県・坂井市の小・中学校4校において9月より導入を開始する。

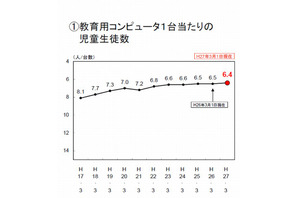

全国の公立学校にあるタブレット台数が、前年度の2倍以上に増えたことが8月31日、文部科学省による実態調査の速報結果から明らかになった。教育用コンピュータ1台当たりの児童生徒数は、全国平均6.4人。

Language