advertisement

advertisement

佐賀県武雄市は8月25日、平成26年武雄市議会9月定例会に提出する議案を発表。教育委員の増員と官民一体型学校の創設のほか、平成27年4月より市立中学校の生徒全員にタブレット端末を配布するため、補正予算として1億3,272万2千円を計上する。

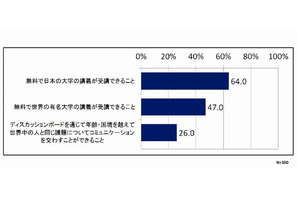

MOOC(Massive Open Online Course:大規模オープンオンライン講座)の受講結果をどのように活用したいか、全国の高校3年生に聞いたところ、74%が「自身の成長に活かしたい」と回答したことが、デジタル・ナレッジの調査結果より明らかになった。

学校広報ソーシャルメディア活用勉強会(略称:GKB48)は、2013年に開催した教育カンファレンスの内容を書籍「つながる教育、つなげる未来」として8月28日に発刊する。POD(印刷書籍)版は1,700円、電子書籍版は1,000円。

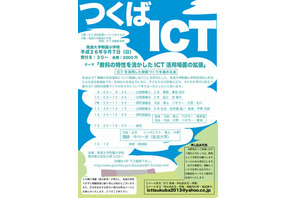

第2回ICTを活用した授業づくりを進める会が9月7日(日)に筑波大学附属小学校で開催される。「教科の特性を活かしたICT活用場面の拡張」をテーマに、算数と図工、社会の公開授業のほか、研究協議会を予定している。

北海道教育大学は9月2日(火)に教員志望者や現職教員を対象とした講演会「教育の情報化の最新動向」を同大学の札幌駅前サテライト教室で開催する。参加費は無料で事前申込みが必要。

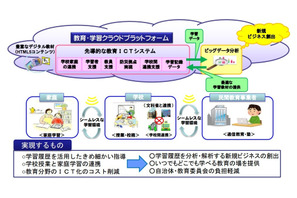

総務省は、文科省の「先導的な教育体制構築事業」と連携して実施する「先導的教育システム実証事業」の提案公募を8月12日に開始。実証実験地として公募されている3地域は、一定程度ICT環境が求められている。

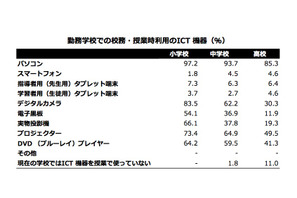

教育情報サイト「リセマム」は、小中高校の教員を対象とした教育ICT機器に関する調査を実施。学校におけるICT機器の活用率は小学校が中学校や高校に比べて高く、今後のICT機器利用についても小学校教員がもっとも前向きなことが明らかになった。

大阪市教育委員会は8月8日、モデル校31校における校務支援システムの試験導入結果を発表した。平成25年度は教員1人あたり年間168.1時間(1日平均42分)の創出効果があったという。平成26年度からは、市内の全校458校に展開する。

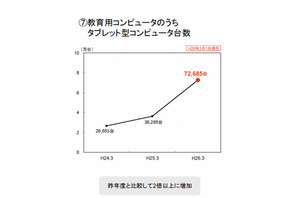

文部科学省は8月8日、全国の全公立学校における教育の情報化の実態について、平成25年度の調査結果(速報値)を発表した。電子黒板や実物投影機、タブレット端末の導入台数が過去最高となり、特にタブレット端末は前年度と比べて2倍以上に増加したことが明らかになった。

ジャストシステムは8月7日、ベネッセコーポレーションの個人情報漏えい問題について、経済産業省および警視庁より依頼があったヒアリングへの対応を完了したと発表した。

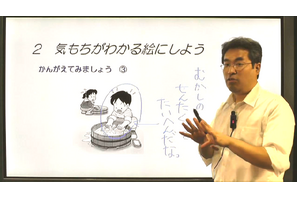

進学教室浜学園 国語科の柳澤一成先生が、絵日記の書き方を映像授業で詳しく説明。初めて絵日記を書くお子さんにもわかるよう「何を書くのか?」「どう書くのか?」「どんな絵を描くのか?」を順序立て、実例を交えて紹介している。

オンライン学習塾「アオイゼミ」を運営する葵は、8月8日の19時から20時の間、武蔵大学と共同で社会学の入門講義を中高生向けにライブ配信する。アオイゼミ公式サイトまたはスマートフォン専用アプリから視聴できる。

広尾学園は、PC、スキャナー、3Dプリンターなどを活用したデジタルファブリケーションラボを立ち上げるため、Project ABBAというプロジェクトを始動。7月26日にプロジェクトの第一弾として、同学園の生徒が3Dツールの体験ワークショップを実施した。

デジタル・ナレッジは8月5日、高校生向けのタブレット端末「StudyPad HighSchool Edition」を活用し、明光義塾の映像学習「MEIKO MUSE(メイコウミューズ)」を構築したと発表した。2015年夏までに1,000教室導入を目指す。

教育・知育アプリなどを展開するスマートエデュケーションは、幼児を対象としたIT活用教育に関する講演会「幼稚園・保育園 IT教育カンファレンス 2015」を11月22日、東京大学・福武ホールで開催する。