advertisement

advertisement

文部科学省は厚生労働省、警察庁との協力のもと、薬物乱用防止のための啓発用パンフレット「薬物のない学生生活のために~薬物の危険は意外なほど身近に迫っています~」を学生向けに作成した。

インド・ビハール州の資金管理団体「ステイト・ヘルス・ソサエティ」が深刻な合併症をともなう重度急性栄養失調児のための栄養失調集中治療室(MICU)を3月1日、同州のダルバンガ医大病院に開設した。

内閣府政府広報室は3月4日、知っておきたい花粉症対策のポイントを発表した。花粉の飛散シーズンは、体に侵入する花粉をいかに少なくするかが重要という。

文部科学省は3月3日、新しい放射線副読本を公表した。小学生用と中高生用の2種類あり、平成26年度から使用できるよう、希望する全国の学校に配布する。

日本小児アレルギー学会が小児喘息の治療薬として効果を発揮してきた吸入ステロイド薬ICSの副作用で、子どもの身長が伸びにくくなる可能性があることを発表した。治療への使用に細心の注意が必要だという。

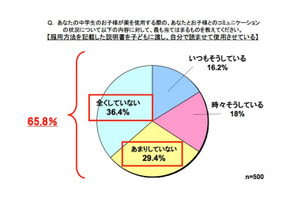

製薬企業らが組織する、くすりの適正使用協議会は、中学生の母親を対象に「医薬品の適正使用に関する意識・知識調査」を実施。6割以上の母親が、過去に子どもがもらった薬の使い残しを似た症状で飲ませ経験があるなど、「薬の適正使用」が十分でない実態が明らかになった。

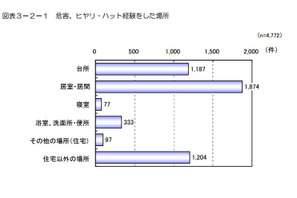

東京都は、乳幼児のやけどによるヒヤリ・ハット(ケガはしなかったが、ヒヤリとしたりハッとした事例)調査を実施。その結果とやけど防止のポイントをまとめた「乳幼児のやけど事故防止ガイド」を作成した。

東京都青少年問題協議会は2月24日、青少年のネット依存を予防するための緊急メッセージを発信した。ネット依存の問題について、青少年および保護者に理解してもらい、リスクを減らして上手にネット利用できることを目的としている。

微小粒子状物質「PM2.5」の濃度が上昇しており、環境省によると2月27日13時現在、注意喚起レベルとなる85マイクロ・グラムを超える地点は19を数えている。外出や屋外での長時間の激しい運動には注意が必要だ。

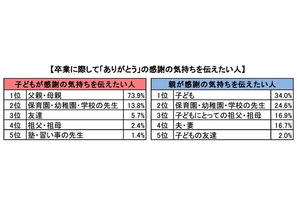

バンダイが「卒業に関する意識調査」の結果を発表した。子どもの7割以上が「父親・母親」に感謝の気持ちを伝えたいと回答した。調査対象は3月に卒業を迎える年長児童・小学6年生、中学3年生の親子で、調査期間は1月15日から19日。

千葉県立中央博物館・千葉市科学館主催のもと「科学と生活を考えるワークショップ2014 第1回どうして食中毒は起こるのか?」が3月9日に開催される。対象は中学生以上で、参加費は会場である科学館入場料のみとなる。

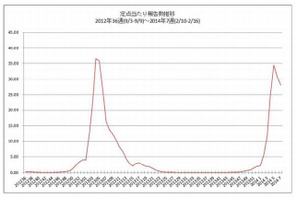

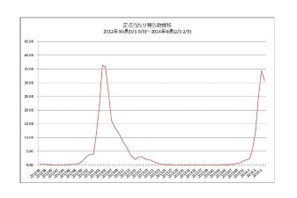

厚生労働省は2月21日、2014年第7週(2月10日から2月16日まで)のインフルエンザの発生状況を発表した。患者報告数は139,162件、定点当たり報告数は28.18となり、2週連続で減少した。

国立感染症研究所は2月19日、2013年第35~36週(8月26日~9月8日)に採取された2検体から、ウイルス性髄膜炎などを引き起こす国内では非常に稀な「コクサッキーウイルスA群21型」(以下CA21)が検出されたと報告した。

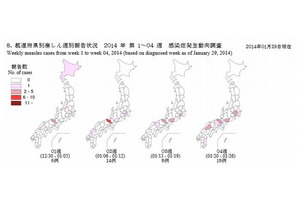

麻しん(はしか)の感染が増えている。今シーズンの患者数は、前年同期比から倍増。全国でもっとも患者数が多い京都では、京都大学が3名の発症者を出し、学生や教職員に注意を呼びかけている。

厚生労働省は2月14日、第6週(2014年2月3日から9日まで)のインフルエンザの発生状況を発表。患者報告数は15万1,829件、第43週以降、第5週までは増加が続いてきたが、定点あたり患者報告数は30.72人となり、前週の34.44人より減少した。

医療法人財団緑生会水口病院(東京都武蔵野市)は、入院・通院中のママ・プレママへの、産前・産後ケアの一環として、ナチュラルミネラルウォーター「コントレックス」を院内アメニティとして公式採用、2月から導入した。