advertisement

advertisement

東京都は2025年1月31日、2025年度(令和7年度)に実践する少子化対策の強化策と全体像を整理した「東京都の少子化対策 2025」を公表した。第1子の保育料等無償化を含む多岐にわたる新たな支援策や拡充策を発表。少子化は一刻の猶予もない課題との認識のもと、各ライフステージで幅広い対策を打ち出している。

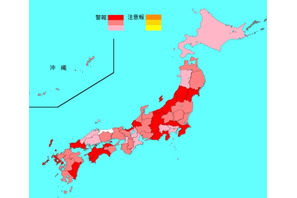

厚生労働省は2025年1月31日、2025年第4週(1月20日~1月26日)のインフルエンザ発生状況を発表した。全国の定点あたり報告数は前週比7.32人減の11.06人。前週の報告数よりも減少したものの、保育所・幼稚園、小・中・高等学校などの学級閉鎖が1,196施設(前週1,092施設)と増加している。

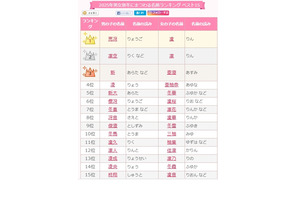

2025年、冬にまつわる子供の名前ランキングが発表された。2024年1月から12月までの期間において、Webサイト「無料 赤ちゃん名づけ」でアクセス数の多かった名前を基にしたランキングである。男の子の名前では「亮冴(りょうご)」が1位、女の子の名前では「凜(りん)」が1位となった。

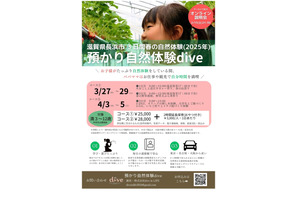

滋賀県長浜市に拠点を置くdive in LIFEは、2025年の春休みに「預かり自然体験dive」を関東や京阪神の共働き家庭の子供たちに提供することを発表した。これにより、保護者は子供を預けている間、仕事や趣味、観光など自由に過ごすことができる。

育児支援サイトを運営するベビーカレンダーは、2024年12月生まれの赤ちゃん8,013名を対象にした「12月生まれベビーの名付けトレンド」を発表した。今回の調査では、冬を感じさせる「柚」やクリスマスをイメージさせる「柊」が人気を集めていることがわかった。

日本医師会とKCJ GROUPは、2025年2月21日から3月13日まで、キッザニア東京にて「診療所」パビリオンをオープンする。今回のパビリオンでは、子供たちが小児科医としての体験を行うことができる。これは、2023年10月に「臨床医」の仕事体験が登場して以来2度目の試みである。

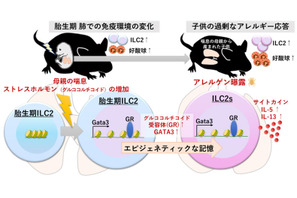

九州大学生体防御医学研究所の伊藤美菜子准教授らの研究グループは2025年1月21日、妊娠中の喘息やストレスが子供の喘息を悪化させるメカニズムを解明したと発表した。妊娠中の喘息により増加するストレスホルモンが産まれてくる子供の喘息リスクを増大させることを発見したのは世界初。

NEXERと青山ラジュボークリニックは2024年12月27日から2025年1月9日にかけて、全国の男女1,000名を対象に「子供のお年玉」に関するアンケートを実施した。この調査では、子供にお年玉を渡す割合や、親が預かる理由、渡す相手の基準などが明らかになった。

プラスワン教育は、2泊3日の「SAJスキー プライベートレッスン」を開催する。全日本スキー連盟公認のコーチによる1対1のプライベートレッスンを通じて、参加者は公式ライセンス取得試験に挑戦することができる。スキーが好きな子供やライセンス取得を目指す子供に向けたこのツアーは、志賀高原で行われる。

東京都は、2033年の完了を目指して進めている「バリアフリー日比谷公園プロジェクト」の一環として、日比谷公園において「だれもが遊べる遊具」体験会を開催する。これは、都民と共に公園づくりを進める取組みの一環であり、子供たちと一緒に考えた遊具を設置し、実際に体験してもらうことを目的としている。

厚生労働省は2025年1月17日、2025年第2週(1月6日~1月12日)のインフルエンザ発生状況を発表した。全国の定点あたり報告数は35.02人。年末年始にかけて一旦減少した前週から、再度増加に転じた。大学入学共通テストなど本格的な受験シーズンを目前に控え、危機感の高い状況が続いている。

横浜市は2025年1月6日、横浜の暮らしの魅力が詰まった「子育てしたいまちブランドブック」を公開した。大都市という一面だけでなく、実は子育てにやさしく、子育て世帯が住みやすいポイントをフルカラーでまとめている。

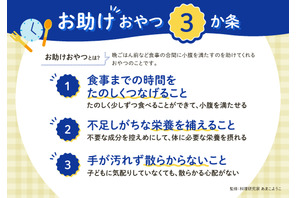

雪印メグミルクは、子供がいる働く女性1,035名を対象に、晩ごはん前の子供の間食習慣に関する調査を実施した。その結果、多くの働くママが子供の間食習慣に悩みを抱えていることが明らかになった。これを受けて、料理研究家のあまこようこ氏の監修のもと、「お助けおやつ3か条」を制定した。

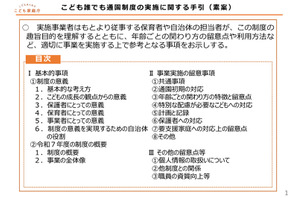

こども家庭庁は2024年12月26日、保護者の就労要件を問わず満3歳未満の子供を保育所などに預けられる「こども誰でも通園制度」について、実施に関する手引(素案)を公表した。2025年度は利用時間の上限を月10時間とする。

乳幼児や幼児に関する幼児教育や生活習慣の話題等、リセマムが選ぶ2024年「未就学児」重大ニュースを発表する。

池田屋は、東京ガーデンテラス紀尾井町にて、体験型ランドセル試着イベント「ランさんぽ」を2025年1月13日に開催する。小学校入学前の子供を対象に、ランドセルを背負って散歩することで、通学の疑似体験を提供するイベントである。