advertisement

advertisement

DMM.comは8月20日、NTTドコモと共催で、デジタルものづくりイベント「dキッズサマーワークショップ2017~3Dプリントでオリジナルフィギュアづくり体験~」を開催する。対象は5歳から12歳の子どもとその家族。定員は10組20名。応募者多数の場合は抽選。

トレンドマイクロは、セキュリティ初心者向けの学習資料「初めてでも分かる!」シリーズを公開した。家庭で子供のセキュリティについて話し合う際や、学校での学習用、企業の研修用など、幅広い用途で利用できる。

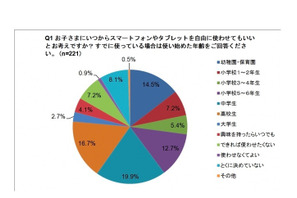

約4割の母親が、スマホやタブレットは小学生以下から自由に使わせてもいいと考えていることが、プログラミングスクールの「Gakken Tech Program」の調査からわかった。また、コミュニケーションや情報収集ツールとしての利用を望む声が多かった。

タカラトミーは小型AI ロボット『COZMO(コズモ)』を9月23日に発売する。COZMOを開発した「Anki(アンキ社)」のボリス・ソフマンCEOは、「アニメや映画に出てくるかわいいロボットキャラクターを現実世界で作りたいと思いました」という。

関東大手の京王電鉄は6月30日から、同社の公式キャラクター「けい太くん」の絵本を音声付き電子書籍にして発売する。

絵本の情報・通販サイトを運営する絵本ナビは6月6日、NTTドコモが運営する「スゴ得コンテンツ」において、「毎日おはなし365 forスゴ得」の提供を開始した。料金は月額380円(税別)。なお、初回の申込みから31日間は月額使用料が無料となる。

Appleは6月1日、iPad向けのプログラミング教育アプリケーション「Swift Playgrounds」で、ロボット、ドローン、楽器を使ってプログラミングを学べる革新的な手法を提供すると発表した。App Storeを通じて6月5日より無料でアップデート可能。

サンワサプライが運営している直販サイト「サンワダイレクト」は、約40gと軽量設計の3Dペン「300-3DPEN1」を発売した。突起の少ない細身の筒状で利用しやすく、空中に手書きで立体物を描ける。価格は8,778円(税別)。

5月31日、YouTubeは、子ども向け動画視聴アプリ「YouTube Kids」を日本国内にて正式にリリースした。講談社、ベネッセコーポレーション、小学館、東映アニメーション、Kan&Aki's Channelなど、家族で楽しめる良質なコンテンツが表示されるアプリだ。

YouTubeは5月31日、子ども向けの新アプリ「YouTube Kids」を発表した。子どもに適した使いやすさ、見やすさなどのユーザビリティを追求し、保護者向けの管理機能を備えた動画視聴アプリ。利用は無料。Google PlayおよびApp Storeでダウンロードできる。

今年で5回目となる「デジタルえほんアワード」が5月27日に発表された。今回は、海外からの応募作品も多く、グランプリ受賞作品はドイツから応募の「Lucy & Pogo - play, listen and learn」(作:catsndogz gbr)という体験型の絵本だった。

絵本ナビは、NTTドコモが運営する「スゴ得コンテンツ」で提供している「絵本ナビプレミアム for スゴ得」他の「絵本読み放題」で、話題の絵本作家、ヨシタケシンスケさんの絵本3作品が、5月25日より期間限定で読み放題作品に参加したを発表した。

NTTドコモは5月24日、時間も距離も離れている家族間のコミュニケーションをサポートするコミュニケーションロボットの「petoco(ペトコ)」を発表した。共働き家庭の増加を受け、親と子の在宅時間のギャップによって生まれる課題解決をねらう。

総務省は5月22日より、平成29年度異能(Inno)vationプログラム、通称「変な人プロジェクト」の応募受付を開始した。例年の「破壊的な挑戦部門」に加え、平成29度は「ジェネレーションアワード部門」が新設された。申請受け付けは6月30日の午後6時まで。

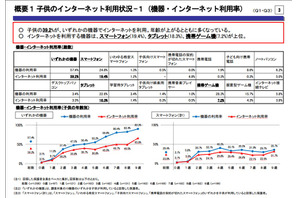

内閣府は5月19日、「低年齢層の子どものインターネット利用環境実態調査」の調査結果を公表した。これによるといずれかの機器でインターネットを利用する子どもは39.2%にのぼり、利用状況は85.4%が動画視聴との回答が得られた。

山と渓谷社は5月15日、日本初の生物図鑑専門の電子書籍読み放題サイト「図鑑.jp」の無料お試しキャンペーンを開始した。5月15日から31日までの間に会員登録をすると、5月中の会費が無料となる。