advertisement

advertisement

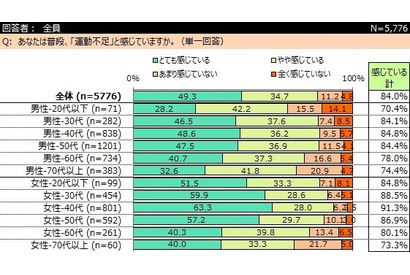

インターワイヤードは、自社のネットリサーチサービス「DIMSDRIVE」を利用し、「ウォーキング」に関するアンケート調査を実施。日頃どの程度歩いているか、ウォーキングに期待することなどの結果を発表した。回答者は、DIMSDRIVEモニターの5,766人。

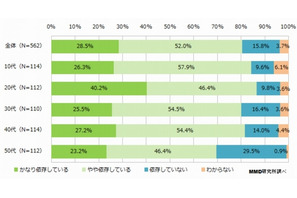

MMD研究所は13日、「スマホ依存」に関する調査結果を発表した。自分が「スマホ依存」と思うかどうかを聞くと、「かなり依存している」「やや依存している」をあわせて、10代は84.2%となっている。

環境省は5月13日から10月16日の期間、「環境省熱中症予防情報サイト」にて暑さ指数の情報提供を行う。今年度からはスマートフォンにも対応するなど、機能を拡張。そのほか、熱中症の応急処置や普及啓発資料を掲載している。

英本部の国際家族計画連盟(IPPF)は、2014年5月に世界同時開始を行った「I decide―私の未来は私が決める」キャンペーンの一環として、日本でWebムービーを作成し一般公開を始めた。動画は「I decide」キャンペーンサイト、またはYouTubeなどで閲覧が可能。

GWが終わり、家族行楽も一息。今回の旅を振り返り、子どもの車酔いに悩まされた保護者も多いのではないだろうか。モータージャーナリストで、自動車評論家の五味康隆氏は子どもの車酔いを避けるポイントを紹介している。

気象庁は5月8日、熱中症から身を守るための情報提供サイトをホームページに開設した。5月12日より「高温注意情報」「おもな地点の気温予測グラフ」を発表し、熱中症への注意を呼びかける。

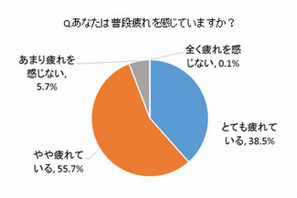

9割以上の母親が「疲れている」実態にあることが5月7日、フジ医療器による調査結果から明らかになった。年代別では、「20~40代」の疲労感が高く、95%に達した。疲労解消法は、「睡眠」と「好きなものを食べる」が多かった。

保護者が勉強以外の体験を積極的にさせ、早寝早起きなどを指導している子どもほど、生活スキルが高いことが5月1日、国立青少年教育振興機構の調査結果からわかった。

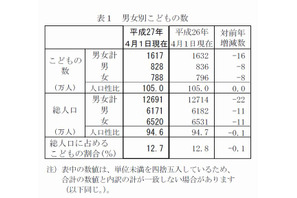

総務省統計局は5月4日、「こどもの日」にちなんで「子どもの数」の推計を公表した。子どもの数は過去最低の1,617万人で、34年連続の減少となった。総人口に占める子どもの割合も41年連続で減り続け、過去最低の12.7%だった。

米大学の研究者が、ASD(自閉症などの発達障害)の子どもたちの社会性向上や発育の助けとして、ビデオゲームが有効かもしれないという研究結果を発表しました。

JAF(日本自動車連盟)と日本赤十字社は、「世界交通安全週間」のスペシャルイベントとして「ハローキティと学ぶ交通安全と応急手当」を5月9日、サンリオピューロランド(東京都多摩市)にて開催する。

日本薬物対策協会は、教育機関で効果的に薬物乱用防止教育が実施できるよう、春の薬物乱用防止啓発キャンペーンとして、「薬物の真実」DVDと小冊子を教育関係者や教員、保護者にプレゼントする。締切りは5月15日。

4月24日から30日は世界予防接種週間となっている。今年のテーマは「Closing the Gap=格差を埋める」。ユニセフでは、すべての子どもたちが予防接種を受けられる世界の実現を、国際社会に訴えている。

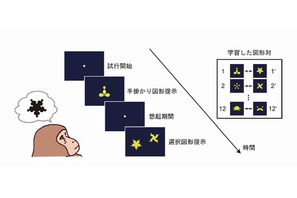

東京大学は4月24日、記憶を正しく思い出すための脳の仕組みを解明したと発表した。サルが記憶を思い出す際、大脳の側頭葉から送られる信号によって、皮質層にまたがる神経回路が活性化されることが明らかになったという。

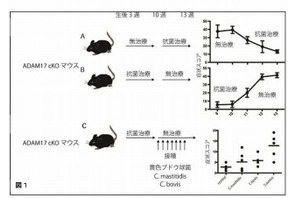

慶應義塾大学医学部皮膚科学教室とアメリカ国立衛生研究所の永尾圭介博士との研究グループは、アトピー性皮膚炎が皮膚にいる細菌のバランスが崩れることで引き起こされると、マウスを用いて解明した。

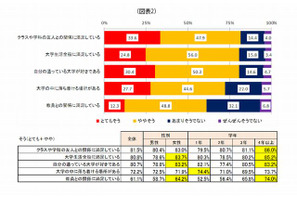

現代の大学生は、授業の出席を重視するなど、高校までの「生徒」状態を継続する傾向にあることが4月22日、全国大学生活協同組合連合会による「2014年大学生の意識調査」の結果から明らかになった。