触法少年の補導人員、小学生が中学生上回る…H29年警察庁調査

警察庁は平成30年3月8日、「平成29年における少年非行、児童虐待および子どもの性被害の状況」を公表した。刑法犯少年の検挙人員は14年連続で減少。触法少年の補導人員は、小学生が中学生を上回った。児童虐待事件と児童ポルノ事件の検挙件数・人員は過去最多となった。

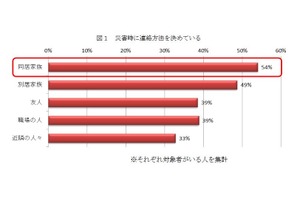

災害時の連絡手段、家族と決めている人は半数

NTTドコモ モバイル社会研究所は2018年3月5日、「防災・減災に向けたICT利活用の検討」について調査結果を公表した。同居家族で災害の連絡方法を決めている人は半数にとどまったが、連絡方法を決めている家族は防災意識も高い傾向にあった。

子どもの事故防止、東京都が啓発誌「Safe Kids」発行

東京都は2018年3月7日、子どもの事故防止に関する総合的な啓発誌「Safe Kids 子供を事故から守るために」を作成したと発表した。事故の事例や防止ポイントをわかりやすくまとめている。都内の保育施設などを通して配布するほか、Webサイトでも公表している。

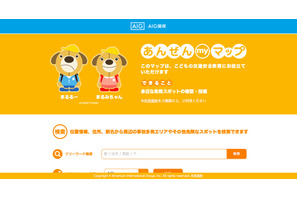

危険エリアを確認「あんぜんmyマップ」子どもの交通事故防止を

AIG損害保険は2018年3月5日、子どもの交通安全推進に向け、交通事故多発エリアや事故発生リスクの高い地点を閲覧・投稿するオンライン地図サービス「あんぜんmyマップ」の提供を開始した。パソコンやタブレット、スマートフォンからアクセスし、無料で利用できる。

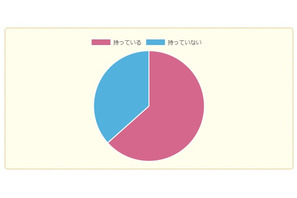

公衆電話、小学生の85%「使ったことがない、知らない」

公衆電話を使った経験のない小学生が8割を超えることが、NTT東日本による調査結果から明らかになった。公衆電話は、停電や災害などの緊急時に重要な通信手段となるが、携帯電話やスマートフォンの普及により、利用機会や設置台数は減少傾向にある。

「スマホ依存」から「スマホ共存」へ …親子で納得の安心安全なスマホ活用PR

2018年1月には、KDDI株式会社が「あんしんフィルター for au」の機能拡充を発表した。「年代別のスマホ浸透率」は、中学生で72.6%、高校生では95.3%にものぼる。スマホ依存からスマホ共存へ。スマホ利用の利点や課題を整理し、より安心・安全に活用できる方法を紹介。

小中学生8割、スマホルール「決めている」守る理由に親の影

小中学生の約8割が「スマートフォン利用のルール」を決めており、このうち7割以上が「決められたルールを守っている」と回答したことが、キッズ@niftyの調査より明らかになった。場所・時間・アプリに関するルールが多かったという。

「Qrioただいまキット」一般販売開始…子どもの帰宅をLINEで通知

Qrioは、2018年1月17日から2月13日の期間クラウドファンディングにて予約販売していた、子ども見守りサービス「Qrioただいまキット~こどもの『ただいま』をLINEでお知らせ~」を、2月22日より家電量販店やECサイトにて一般発売すると発表した。価格は12,380円(税別)。

高齢者の免許自主返納、家族の声かけを

小此木八郎国家公安委員長は2018年2月15日の定例会見で、警察庁がまとめた2017年の交通死亡事故の特徴について説明。「高齢になるほど死亡事故を起こしやすい傾向が続いている」と、注意を呼び掛けた。

東京都、自殺対策の取組指針・指導教材を全公立学校に配布

東京都教育委員会は平成30年2月22日、児童・生徒の自殺予防対策強化を目的に作成した学校における取組みおよび指導資料を公表。平成30年3月上旬に都内全公立学校に配布するとともに、適切な援助希求行動ができるように児童・生徒へのメッセージを発信する。

迷子防止タグ「biblle」ジャストシステム限定モデル発売

ジャストシステムは、一太郎2018発売記念モデルの見守りタグ「biblle 一太郎2018Limited Edition」を2018年2月28日に発売する。価格は1個3,996円(税込)、レッドとゴールドの2色展開で、200台ずつ限定販売する。

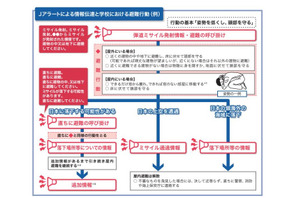

ミサイル対応を追加、学校の危機管理マニュアル手引改定案…文科省

文部科学省は平成30年2月14日、北朝鮮による弾道ミサイル発射時の対応を盛り込んだ「学校の危機管理マニュアル作成の手引」改定案と学校設置者の対応状況をまとめた調査結果を公表した。手引書には、ミサイル発射情報を受けた避難行動の流れなどを具体的に記載している。

楽しくしっかり、手洗い練習スタンプ「おててポン」シヤチハタ

シヤチハタは、インフルエンザ感染の予防をサポートしようと、「手洗い練習スタンプ おててポン」を販売している。

ソフトバンク、スマホを子ども向けに設定できる「ジュニアスマホ」提供

ソフトバンクは2018年2月9日、最新のAndroid搭載スマートフォンを簡単に子ども向けの設定にできる「ジュニアスマホ」サービスの提供を開始する。月額使用料は無料。サービスの利用には、ソフトバンクの携帯電話取扱い店での申込みが必要。

「高校生活にバイクは不要」か?埼玉県の葛藤

「高校生活にバイクは不要」をスローガンに、最も強固に「3ない運動」を堅持してきた埼玉県の交通安全教育が変わりつつある。

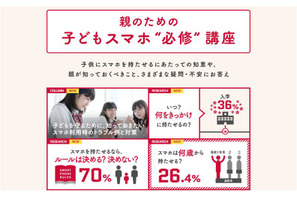

ドコモ「親のための子どもスマホ“必修”講座」Webサイト開設

NTTドコモは2018年2月2日、子どもとスマホについて考えるためのWebサイト「親のための子どもスマホ“必修”講座」を開設した。子どもにスマホを持たせる親の不安を解消するために、さまざまな情報を発信していく。