手荷物歩行から解放「テブランド・ランドセルカバー」実店舗販売スタート

三恵太倉は8月、こどもすこやか研究所と共同開発した「テブランド・ランドセルカバー」の実店舗販売を開始した。近鉄百貨店のあべのハルカス近鉄本店と奈良店で取り扱う。価格は3,600円。

24時間365日、SNS活用で「いじめ相談」体制構築…文科省案

文部科学省は、6月13日に開催した平成29年度 第1回「いじめ防止対策協議会」議事録を公開した。協議会では、「いじめ防止対策に係る事例集について」と「SNSを活用したいじめ等に関する相談体制の構築について」議論がなされた。

ドコモ「イマドコサーチ」警視庁情報と連携、近くの事件を確認

NTT docomoは8月8日、子どもの居場所を見守ることができるサービス「イマドコサーチ」において、子どもの居場所にあわせた事件情報を確認できる新機能「ちかくの事件情報」トライアルを開始した。市区町村別に事件情報を確認できる。トライアルは12月24日まで。

子どもの「車内置き忘れ」ゼロへ、米日産が安全装備を採用

日産自動車の米国法人、北米日産は日本時間の8月3日、炎天下の車内にうっかり子どもを置き忘れないための安全装備を、9月に米国で発売する3列シートSUVに採用すると発表した。

紫外線から生徒を守れ、沖縄公立中がウェアラブルデバイス「QSun」導入

日本最先端の紫外線研究・予防サービス「日盾UVケアラボ」を展開するレッドマルスADベンチャーと沖縄県北谷町立桑江中学校の教諭は共同で、リアルタイム紫外線測定ウェアラブルデバイス「QSun」を活用した、屋外部活動での本格的な生徒の紫外線予防に着手したと発表した。

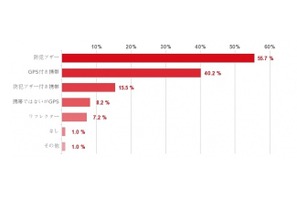

子どもの防犯グッズ「防犯ブザー」が最多、気を付けることは?

夏休み中に子どもが出歩く際に持たせる防犯グッズは「防犯ブザー」が最多であることが、防犯カメラのインターネット通販を行うアルコムの調査により明らかになった。子どもに持たせるときには「すぐに使える場所に付けること」などが大切だという。

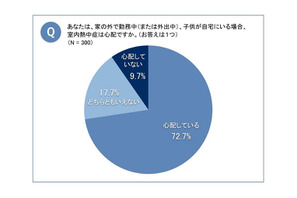

子どもの留守番、働く母親7割以上は「屋内熱中症」が心配

子どもだけでの留守番や行動が増える夏休み、7割以上の働く母親が子どもの「屋内熱中症」を心配していることがKDDIの調査より明らかになった。子どもが屋内熱中症にかかったことがある母親は約4割、発生場所は「寝室」、発生時間帯は「午後1時~午後3時」が最多であった。

サイバーエージェントら「青少年ネット利用環境整備協議会」発足

グリー、サイバーエージェント、ディー・エヌ・エーなど、コミュニティサイトやアプリ運営などを行うネット事業者は7月26日、児童が安心・安全に利用できるインターネット環境の向上を目指して「青少年ネット利用環境整備協議会」を発足させた。

子どもやペットが残されたままのキー閉じ込み、2016年夏は310件

夏の気温が上昇するシーズンを迎え、日本自動車連盟(JAF)は自動車での熱中症事故予防を呼びかけている。子どもやペットを車内に残したままのキー閉じ込みは、2016年夏で310件。そのうち緊急性が高いと判断され、ドアガラスを割るなどして救出したケースが30件あった。

トーンモバイル、親子サービス拡充…アプリ制限や行動ログ搭載

カルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)とフリービットの合弁会社であるトーンモバイルは8月1日、同社のスマートフォンサービスから新端末「TONE m17」を発売する。あわせて、女性誌「VERY」と共同開発したサービスの提供もスタートする。

MAMORIOで忘れ物を自動通知、京王線・井の頭線でサービス開始

京王電鉄とMAMORIOは、7月14日より「落し物防止タグ(MAMORIO)」と「専用アンテナ(MAMORIO Spot)」を利用した「お忘れ物自動通知サービス」を開始した。専用アプリをダウンロードすると京王線および井の頭線内での忘れ物が自動でスマートフォンに通知される。

各地で確認「ヒアリ」大きさは?見つけたら触らず自治体へ連絡を

厚生労働省は7月18日、ヒアリに刺された場合の医療的留意事項をWebサイトに掲載した。6月23日付で都道府県衛生主管部(局)宛に発出された事務連絡で、ヒアリの特徴や刺された時の対処方法などの参考として、平成21年発行の環境省「ストップ・ザ・ヒアリ」を紹介している。

台風シーズン目前、強風時の車ドア開けに注意…風速40m/sの威力

JAF(日本自動車連盟)は、台風シーズンを前に、強風時のドア開けの危険性について検証を行い、その結果をホームページに公開した。

夏祭り・コンサートのサイリウム、液体の飛び散りに注意

早いエリアではもう、夏休み。夏祭りの露天やイベント、コンサート会場で見かける「ケミカルライト(化学発光製品)」、いわゆるサイリューム(サイリウム)について、子どもが利用する際は液体の飛び散りに注意するよう消費者庁が呼びかけている。

夏休みの水遊び、プール・噴水での事故に注意…消費者庁呼びかけ

連日厳しい暑さが続く中、公園などで水遊びを楽しむ子どもの姿が見られるようになってきた。夏は海やプールだけでなく、公園の噴水やじゃぶじゃぶ池など水遊びの機会が増える季節だが、水遊び中に思わぬけがや事故が起きているとして、消費者庁が注意喚起を発表した。

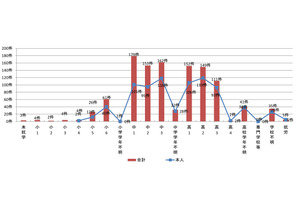

青少年のネットトラブル、最多は「中1」

インターネット協会は7月12日、「東京こどもネット・ケータイヘルプデスク(こたエール)」平成28年度の相談実績を公表した。スマートフォンに起因する相談が72%を占める。トラブルがもっとも多いのは中学1年生だという。