advertisement

advertisement

群馬大学とSUBARU(スバル)は、群馬大学大学院理工学府内に共同研究講座「次世代自動車技術研究講座」を設置した。

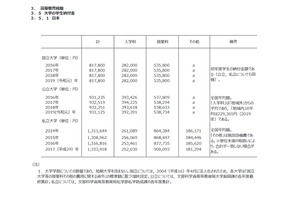

文部科学省は2020年8月28日、2020年版「諸外国の教育統計」を公開した。日本とアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、中国、韓国の7か国について統計データをまとめており、大学の学生納付金、初等中等教育段階の学級編成基準などを知ることができる。

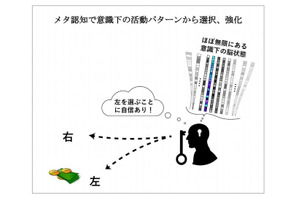

科学技術振興機構(JST)と国際電気通信基礎技術研究所(ATR)、カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校(UCLA)は2020年8月27日、「意識下の強化学習能力をメタ認知で開花させる」とする研究成果を共同発表した。

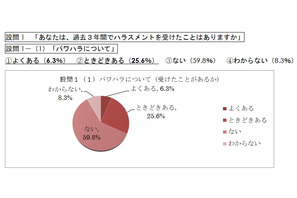

31.9%の青年教職員が過去3年間でパワーハラスメント(パワハラ)を受けていたことが、全日本教職員組合(全教)青年部常任委員会の調査結果より明らかになった。

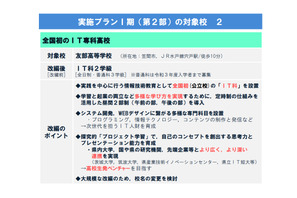

茨城県の大井川和彦知事は2020年8月27日、定例の記者会見で県立高等学校改革プランを発表した。友部高校をIT専科高校にするほか、つくば工科高校を改編して科学技術科を設け、石下紫峰高校と結城第一高校に外国人生徒の支援体制を構築する。

ボッシュは2020年8月18日、渋谷区をはじめとする全国の中高生33人を対象としたキャリア教育プログラムをオンラインで初めて提供した。中高生がチーム制で課題の提案に取り組み、社員がメンターとしてサポートした。

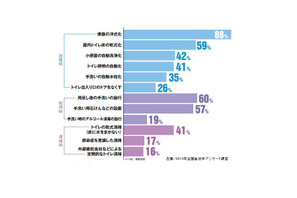

学校のトイレ研究会は2020年8月25日、「2019年度全国自治体アンケート調査」の結果を公表した。学校トイレの感染症対策は、改修時「便器の洋式化」、利用時「手洗いの励行」、清掃時「乾式清掃」がもっとも多かった。今後の方針は、非接触の自動水栓が74%にのぼった。

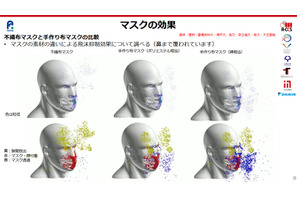

理化学研究所や神戸大学などの研究チームは2020年8月24日、マスクの効果や教室などの窓開け換気効果に関する研究結果を発表した。不織布マスクも手作り布マスクもリスク低減効果は期待できるという。

九州大学と立命館アジア太平洋大学(APU)は2020年8月23日、包括的に連携・協力し、国際機関・国際NGOなどグローバルな舞台で活躍できる人材の育成に取り組むことを目的として、連携協力協定を締結した。

一橋大学など6大学は2020年8月20日、データサイエンス分野の発展を戦略的に促進するため、「データサイエンス系大学教育組織連絡会」を設立した。国公私の垣根を越え、専門教育推進や専門教員養成に戦略的に取り組んでいく。

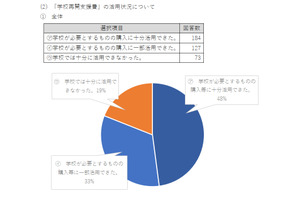

新型コロナウイルス感染症の対策第2次補正予算で予算化された「学校再開支援費」は、48%の学校が「十分活用できた」と回答したことが、日本教職員組合が2020年8月20日に発表した調査結果より明らかになった。

人事院は2020年8月21日、国家公務員採用総合職試験の合格者を発表した。もっとも多く合格者を出した大学は「東京大学」で249人。合格者を100人以上出した大学は東京大学と京都大学の2校だった。

日本学術会議言語・文学委員会文化の邂逅と言語分科会は2020年8月18日、「大学入試における英語試験のあり方についての提言」を公表した。「書く」「話す」能力の計測は共通テストの枠組みでは行うべきではないとし、各大学の2次試験で実施することを提案した。

イオンと横浜市立大学は2020年8月20日、相互の知見を活用した学生教育と社会連携を進めるために「包括的連携協定に関する協定書」を締結した。インターンシップおよびキャリア教育などによる次世代型人材育成などに、協力して取り組んでいく。

ソル・メディアは、トップアスリートが参画し、スポーツ×教育による人材育成を目指すウェブサービス「SPODUCATION(スポデュケーション)」を8月21日(金)より開始する。

ラジオNIKKEI第1では、不登校に悩む保護者・教育関係者を支援するためのラジオ番組「未来の学校 ラジオ分室 ~不登校支援を考える~」を放送している。2020年度は9月1日より全3回の新シリーズで放送する。