advertisement

advertisement

ヒューマンアカデミーは2019年4月5日、成城学園が推し進める英語教育改革を支援することを目的とした業務委託契約を締結したと発表した。幼稚園から大学までの一貫したプログラムの実行を支援する。

大学入試センターは2019年4月4日、大学入学共通テストの導入に向けた2018年度試行調査(プレテスト)の結果報告を公表。あわせて、地理歴史A科目の参考問題例も公開した。いずれも大学入試センターWebサイトから閲覧できる。

イギリスのサセックス公爵ヘンリー王子が、西ロンドンにて行われたキリスト教青年会のイベントにて、ゲームの中毒性を危険視する発言を行ったことがわかりました。

経済同友会は2019年4月3日、「自ら学ぶ力を育てる初等・中等教育の実現に向けて~将来を生き抜く力を身に付けるために~」をWebサイトに公開した。教員免許制度の抜本改革や義務教育における年齢主義から修得主義への転換を提言している。

東京工業大学とコマツは、東工大における新しい産学連携プログラム「協働研究拠点」の第1号として「コマツ革新技術共創研究所」を2019年4月1日に設置。東工大すずかけ台キャンパスに325平米の専用スペースを確保して、組織対組織の幅広い分野での連携を進めていく。

NPO法人キッズドアが「Amazon IT自習室」を2019年4月15日に開校する。毎週日曜日と月曜日の夕方にキッズドア四ツ谷ラーニングラボでAmazonが提供するSTEM教育教材やIT機器を利用し、スタッフのサポートを受けながら学習できる。

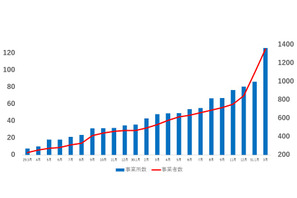

全国学習塾協会(JJA)は2019年4月3日、「安心塾バイト認証制度」の認証塾が125社1,366事業所まで増加したと発表した。安心塾バイト認証制度の取得事業者の一覧は、JJAのWebサイトに掲載されている。

大阪府立大学と大阪市立大学の公立大学法人は、2019年4月1日に統合し、新法人「公立大学法人大阪(英語表記:University Public Corporation Osaka)」を発足した。理事長には、元大阪市立大学理事長兼学長の西澤良記氏が就任した。

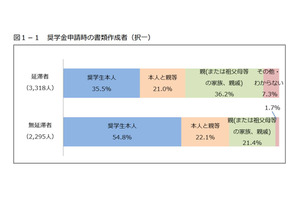

日本学生支援機構(JASSO)は2019年3月29日、「平成29年度(2017年度)奨学金の返還者に関する属性調査結果」を公表した。奨学金の延滞者のうち、貸与終了後に返還義務を知った者の合計は19.1%にのぼることが明らかとなった。

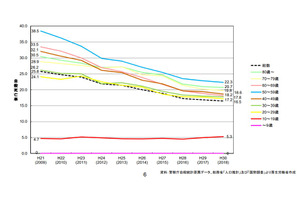

2018年の自殺者の2.9%は未成年であることが、警察庁が2019年3月28日に発表した「平成30年(2018年)中における自殺の状況」により明らかとなった。未成年の自殺の原因・動機は「学校問題」が最多で、男性では約4割にものぼった。

東京都教育委員会は2019年3月28日、都立小中高一貫教育校入学者の決定方法に関する検討委員会の報告書を公表した。入学者決定は、第1次(抽選)、第2次(適性検査)、第3次(抽選)で実施。適性検査の問題は公表しない考えを示した。

福島大学、アクセンチュア、企業教育研究会、ジュニア・アチーブメント日本の協力のもと、2019年3月28日に「次世代教育・産官学民連携機構」が創設された。設立時の参加メンバーは2企業、3NPO団体、5校。4月より参画校に対して課題解決型学習(PBL)授業の導入を開始する。

AI・データサイエンスに強みを持つALBERT(アルベルト)の創業者である上村崇氏は2019年3月、「産学連携とオープンイノベーションで日本の科学技術を振興する」ことをミッションとして、「epiST(エピスト)」を創業した。

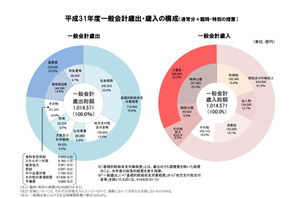

2019年度(平成31年度)予算が2019年3月27日に成立した。一般会計の総額は101兆4,571億円にのぼる。幼児教育の無償化や待機児童の解消、保育士の処遇引き上げなど社会保障の充実を図る。

教育専門誌タイムズ・ハイヤー・エデュケーション(THE)は、ベネッセグループの協力のもと2019年3月27日に「THE世界大学ランキング 日本版2019」を発表した。総合スコア82.0ポイントで京都大学が初の単独首位となった。2位は首位と0.1ポイント差で東京大学。

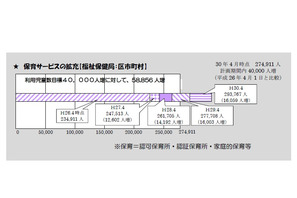

東京都は2019年3月26日、「東京都子供・子育て支援総合計画」実施状況等を発表した。2018年4月の保育サービス利用児童数は29万3,767人で、前年(2017年)より1万6,059人増加した。