advertisement

advertisement

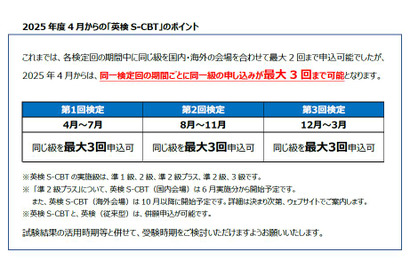

日本英語検定協会は2025年1月31日、2025年度から英検S-CBTにおいて、同一検定回の期間中に同一級を最大3回まで申し込むことが可能になると発表した。これにより、受験者はより多くの受験機会を得ることができるようになる。

簡野学園は、2026年4月に開校予定の羽田国際中学校のティザーサイトを公開した。羽田国際高等学校は2024年に開校し、学校説明会も前年度を上回る受験生や保護者が参加した。

東京・神奈川の私立中学校入試も後半戦。多くの受験生が試験に挑み、その経験がさらなる成長につながっていることだろう。この記事では2月7日以降に入試を実施する東京の私立中学校を紹介する。

東京・神奈川の私立中学校入試も後半戦。多くの受験生が試験に挑み、その経験がさらなる成長につながっていることだろう。この記事では2月6日に入試を実施する東京の私立中学校を紹介する。

いわゆる「中受沼」の方にはおなじみのakira先生(中学受験塾教室長17年目)のXのポストから、2025年度入試の国語で多数の学校で採用された書籍を紹介する。 ※akira先生のコメントを追記

「日本の10年後って大丈夫なの?」「子供の教育、これで良いのかしら…」将来に不安を抱える若者や子育て世代へ向けて、ひろゆき氏が提案するひとつの解決策。それは「海外」にも目を向けてみたら? という視点。ひろゆき氏が語る未来の働き方、自分らしく生きていくための方法とは。

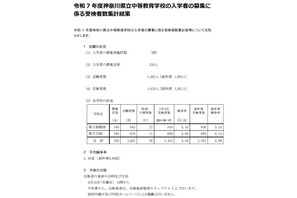

神奈川県内の公立中高一貫校5校の入試について2025年2月3日、神奈川県、横浜市、川崎市の各教育委員会から受検状況が発表された。競争率は県立相模原5.10倍がもっとも高かった。

茨城県土浦市に本社を置く市進教育グループの茨進は、2025年度に創業50周年を迎える。この節目を記念して、2025年3月15日に上智大学名誉教授の吉田研作氏を招き、特別講演をオンライン開催する。参加費は無料。申込受付は2月1日から開始している。

東京私立中学高等学校協会は2025年2月3日、都内私立中学校の2025年度(令和7年度)第2次募集の実施校一覧を発表した。2月3日時点(追加分)をあわせた2次募集実施校は男子校1校、女子校13校、男女校11校の計25校。

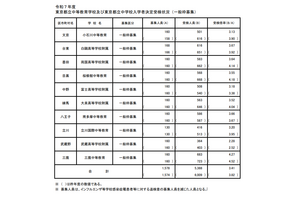

東京都教育委員会は2025年2月3日、2025年度(令和7年度)東京都立中等教育学校と東京都立中学校の一般枠募集の受検状況を公表した。10校の平均受検倍率は3.41倍。学校別では、小石川3.13倍、三鷹4.27倍など。

海陽学園が、累計発行部数380万部を超える中学受験漫画「二月の勝者-絶対合格の教室-」とのタイアップを実現した。作中で海陽学園をモデルにした学校を受験し合格するキャラクター、島津くんの特別漫画「海陽学園特別描き下ろし編」が制作され、同校の学校説明会などで受験生に配布される。

SNS上で話題にあがっている中学入試の「社会」の問題に注目。2月1日に試験が行われた、吉祥女子中学第1回の社会に関するSNS上の話題を紹介する。

東京・神奈川の私立中学校入試が2月1日に解禁となった。多くの受験生が試験に挑み、その経験がさらなる成長につながっていることだろう。この記事では2月5日午後以降に入試を実施する神奈川の私立中学校を紹介する。

SNS上で話題にあがっている中学入試の「社会」の問題に注目し、紹介する。 ※2/4 馬屋原先生のコメントを追記

東京・神奈川の私立中学校入試が2月1日に解禁となった。多くの受験生が試験に挑み、その経験がさらなる成長につながっていることだろう。この記事では2月5日午後に入試を実施する東京の私立中学校を紹介する。

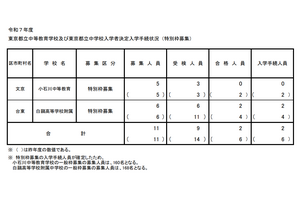

東京都教育委員会は2025年2月2日、2025年度(令和7年度)東京都立中等教育学校および東京都立中学校における特別枠募集の入学手続状況を発表した。特別枠の入学手続人員が確定したため、一般枠は小石川が160人、白鷗が168人を募集する。

Language