advertisement

advertisement

WRO Japanは9月18日、東京都江東区のBumB東京スポーツ文化館で「第13回WRO Japan決勝大会」(WRO Japan 2016)を開催。11月にインド・ニューデリーで開催される国際大会に進出する優秀チームが決定した。

VERSION2は9月下旬、関西大学初等部監修によるパソコン、タブレット用のデジタル教材「デジタル思考ツール」の販売を開始する。学校ライセンス版は29,800円(税別)。

リソー教育グループのスクールTOMASは9月16日、学校向けオンライン英会話事業を開始すると発表した。フィリピンのセブ島ITパークに11月、関連子会社を設置する予定だ。

ソニー・グローバルエデュケーションは9月14日、独自のカリキュラムに基づいたデジタル教材「STEM101 Thinkシリーズ」を開発したことを発表した。第一弾の算数学習サービスを、国内の学校や学習塾など法人向けに順次提供開始予定。

米AppleのCEO、ティム・クック氏は9月7日(現地時間)、今秋から始まるConnectED schoolsに対し、教師用にMac・iPad4,500台と児童生徒用iPad5万台を無償提供することを発表した。

科学実験教室のサイエンス倶楽部は、 小中学生を対象としたプログラミング×ものづくり教室「プロ・テック倶楽部」を10月よりスタートする。 開催する教室は、中野、横浜、浦和など10校。月謝は、初級コース6,000円(税別)、中級コース11,000円(税別)で、入会金は無料。

東京都市大学は9月5日、小学生のハザードマップ作成を支援するタブレットPC向けアプリケーションを開発したと発表した。小学校での検証実験にてハザードマップ作成授業の効用が確認され、今後ICT機器を活用した児童向け防災授業カリキュラムとしての成果が期待される。

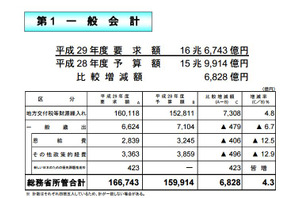

総務省は平成29年度予算として、若年層に対するプログラミング教育の推進に4億円を計上していることが、総務省が8月31日に発表した概算要求より明らかになった。平成29年度の要求額は前年度比6,828億円増の16兆6,743億円にのぼる。

全国修学旅行研究協会は9月1日より、第16回「修学旅行ホームページコンクール」の参加校募集を開始した。全国の小中高校における旅行の学習内容やインターネットの活用面を審査する。応募締切りは12月9日。

PyCon JPは9月22日、早稲田大学グローバルソフトウェアエンジニアリング研究所共催のもと「Python」を使った「でんのう地図」を作成するワークショップ「Youth Coder Workshop」を開催する。応募は先着35名で、9月2日現在まだ空きがある。

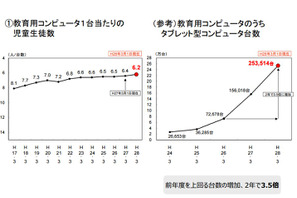

全国の公立学校に導入されているタブレット端末の台数は、3月1日時点で25万3,514台と2年で3.5倍に増加したことが、文部科学省が8月31日に発表した調査結果より明らかになった。

城南進学研究社は9月1日、小中学生対象の新WEB学習システム「デキタス」をリリースする。約2~5分間の動画授業と要点を凝縮したコンパクトな問題を用い、1日10分で楽しみながら学習できる小中学生向けの通信教育。

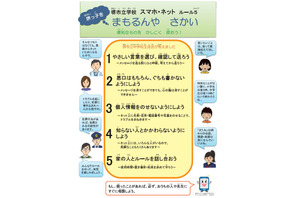

堺市教育委員会は9月6日、堺市西区の津久野中学校で「ネットいじめ防止授業」の公開授業を実施する。ネットいじめ防止授業の開催は今年で8年目。中学生38名が正しいスマホ・ネットルールを啓発する「スマホ・ネット ルール5"まもるんやさかい"」に基づく授業に参加する。

東京都私学財団は、タブレット端末などのICT機器を活用した教育・学習方法の改善に向けた取組みを支援するため、経費の一部を助成する私立学校ICT教育環境整備費助成事業の申請を受け付けている。申請期限は9月30日まで。

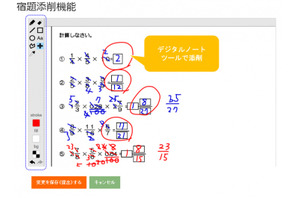

熊本県熊本市の学習塾Gスクールは、8月29日より学習塾向けオンライン学習システムの「Yokunal」のサービスを開始した。「手書き解答」「手書き添削」を最大の特徴とし、生徒の自立学習を促し学力定着を図る。

サンワサプライは8月26日、フルHDの高解像度で出力可能なHDMI出力ポート搭載のデジタル顕微鏡「400-CAM057」を発売した。価格は2万2,963円(税別)。手持ちとスタンド固定の両方に対応したスコープにより、人の手や植物なども自由に観察できる。