advertisement

advertisement

内田洋行は2018年7月2日、学校現場の先生たちがICTを活用して円滑に授業を進めるため、社内研究所である内田洋行教育総合研究所の研究実績をもとに開発された「情報活用能力育成のための教員研修サービス」の提供を開始する。

「赤本」の英俊社が、2018年より映像コンテンツを制作する「KAWASEMI映像プラス」のサービスを開始した。 英俊社 代表取締役の久保博彦氏、同社営業部係長の金子直純氏、本サービスの映像制作に携わるMOP 取締役COOの圓林真吾氏とディレクターの高瀬伸介氏に聞いた。

第3回「関西教育ICT展」が2018年8月2日・3日の2日間、インテックス大阪で開催される。教育現場で使えるICT環境の提案やICT活用関連セミナーが多数行われる。入場無料で、事前登録が必要。

ソニーの「MESH」プロジェクトは2018年6月27日、「MESH(メッシュ)」のWindows版アプリケーションの提供を開始した。従来のiOSおよびAndroid向けアプリケーションに続く提供。

アメリカ大使館は2018年7月18日、アメリカにおけるICT教育と第ニ言語教育に関する「米国教育現場レポート」講演会を開催する。会場は大阪府大阪市のTKP大阪淀屋橋カンファレンスセンター。参加は無料。

キッズダイアリーは、保育園・幼稚園の煩雑な事務・連絡業務を改善する保育支援システム「KidsDiary」を提供している。緊急時には4つの連絡手段を用意しており、園と保護者を即座に、確実につなぐことができる。

経済産業省の教育に関する有識者会議「未来の教室」とEdTech研究会は2018年6月25日、第1次提言を公表した。EdTechを用いた教育イノベーションの動向や課題などを24ページにわたってまとめている。

WRO Japanは、国際ロボットコンテスト「World Robot Olympiad(WRO)」に参加する選手たちを指導する教育者を対象に、「科学技術におけるロボット教育シンポジウム」を2018年7月21日に開催する。

コードキャンプが運営する小中学生向けプログラミング教室「CodeCampKIDS」は、直営教室で培った運営ノウハウをベースとしたフランチャイズ(FC)展開をスタートした。プログラミング教育の経験がない事業者でも安心して教室を開校できるようサポートするという。

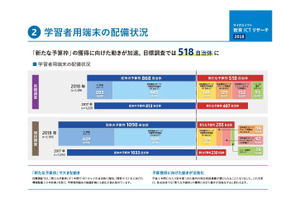

日本マイクロソフトは2018年6月20日、地域や学校のICT環境整備取組状況をまとめた「マイクロソフト教育ICTリサーチ2018」を公表した。学習者用端末は41台以上の「新たな予算枠」獲得に向けた動きが加速。普通教室で教員が使う端末の不足が課題に浮上している。

中高生向けのIT・プログラミング教育事業を手がけるライフイズテックは2018年8月15日から17日にかけて、教員向けのIT・プログラミングキャンプ「TECH for TEACHERS CAMP」を初開催する。申込みはWebサイトで受け付けている。

Windows Digital Lifestyle Consortium(ウィンドウズ デジタルライフスタイル コンソーシアム、WDLC)は2018年6月13日、「MakeCode×micro:bit 100プロジェクト」始動を発表。テストケースでの効果や、今後のねらいを聞いた。

2018年6月7日から9日まで、東京ファッションタウンビル(TFT)で開催された教育専門展「New Education Expo 2018(NEE2018)」において、「小学校プログラミング教育の現状と展望」というテーマでセミナーが行われた。

ストリートスマートは、Googleが提供する教育機関向けサービス「G Suite for Education」を活用した、実現可能な教職員の「働き方改革」や「グローバル水準の新しい学習・授業」を支援するサイト「Master Education(マスターエデュケーション)」をオープンした。

アフレルは、2018年6月1日に発売したテキスト「はじめてのロボコンにチャレンジ」を用いた中学・高校向けのワークショップを全国で開催する。参加無料。申込みは、アフレルのWebサイトにて受け付けている。

教育関係者向けセミナー&展示会「New Education Expo 2018(NEE2018)」では、東北大学大学院の堀田龍也教授が登壇し、新学習指導要領においては、情報を適切に収集して整理し、表現するという「情報活用能力」が重要であることを説いた。

Language