advertisement

advertisement

京都市と大学コンソーシアム京都は、平成30年(2018年)12月2日、大学・学生と地域の連携事例の発信と参加者相互の交流機会として、「大学・地域連携サミット」を開催する。定員200名、参加無料。

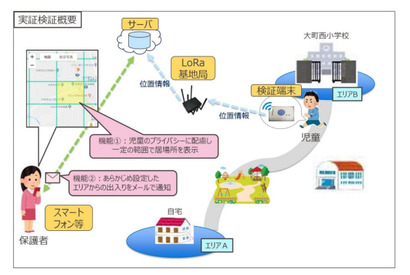

長野県大町市および大町市教育委員会、関西電力は2018年10月1日、ケイ・オプティコムのIoTソリューションを活用し、児童見守りサービスの実証検証を長野県大町市で開始した。検証は2019年2月28日まで実施予定。

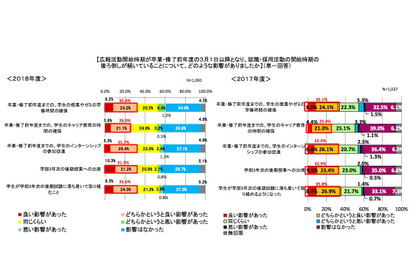

文部科学省は2018年10月10日、「2018年度 就職・採用活動に関する調査結果(速報版)」を公表した。大学の36.0%がハラスメント的な行為の相談を受けており、「内々定の段階で、内定承諾書を求められた」という相談がもっとも多かった。

C-mindは2018年10月10日、就活生向けリクルートスーツ完全無料レンタルサービス「カリクル」をリリースした。就職活動の準備期間中にスーツをレンタルし、就職活動が終わるまで借り続けることが可能。

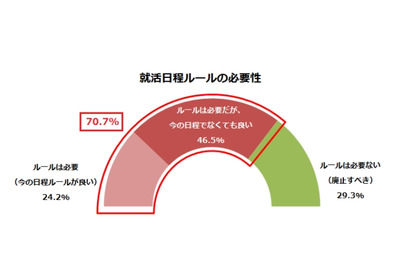

ディスコは2018年10月10日、採用活動の日程ルール撤廃による企業・学生の影響に関する調査結果を発表した。70.7%の学生が就活の日程ルールの必要性を感じていることが明らかになった。

コネヒトは2018年10月10日、ママが一歩を踏み出しやすい社会の実現のため、「変えよう、ママリと」プロジェクトを始動したことを発表した。第1弾のテーマを「働くこと」とし、今よりママが少しでも働きやすく、活躍できるような「新しい雰囲気づくり」を目指す。

日本経済団体連合会(経団連)は2018年10月9日、中西宏明会長の定例記者会見において、2021年度以降に入社する学生を対象とした採用選考に関する指針を策定しないと発表した。経団連が選考開始日などを定める就活ルールは2020年度入社の学生(現大学3年生)が最後となる。

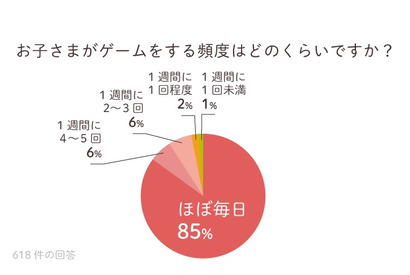

発達障害の特性があり、ゲームとの関わりに困りごとや悩みがある子どもの85%が「ほぼ毎日」ゲームをすることが、LITALICO発達ナビが発表した調査結果より明らかになった。

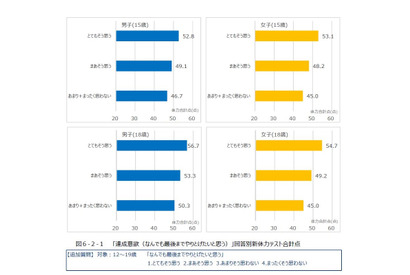

日常的に運動・スポーツをする子どもは、「何でも最後までやり遂げたい」という達成意欲が高い傾向にあることが、スポーツ庁による「体力・運動能力調査」の結果分析から明らかになった。男女とも運動・スポーツの実施頻度が高いほど、達成意欲も高かった。

東京大学大学院総合文化研究科の開一夫教授と中部大学人文学部心理学科の川本大史講師の研究グループは、親の応援が幼児の成功・失敗に対する認知処理を変えるという研究結果を発表した。良し悪しの判断や学習と関わる脳発達の理解促進に貢献することが期待される。

東京商工リサーチは2018年10月9日、2017年「全国社長の出身大学」調査結果を発表した。社長の出身大学は、8年連続で「日本大学」がトップとなり、2位「慶應義塾大学」、3位「早稲田大学」に大差をつけた。都道府県別では、地元大学がトップとなる地域が増えている。

体育のカリスマ家庭教師・水口高志氏による「読むだけでどんな運動もできる子になる!」が2018年9月25日に出版された。この書籍を抽選でリセマム読者4名さまにプレゼントする。応募締切りは10月24日。

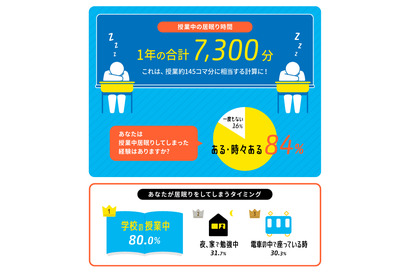

資生堂のボディケアブランド「シーブリーズ」が実施した調査によると、高校生の授業中の居眠りによる「青春ロスタイム」は1年で合計7,300分、授業145コマ分に相当することが明らかとなった。

東京都教育委員会は2018年10月5日、「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会」について、都内の子どもたちが直接観戦する機会を提供すると発表した。参加対象は、希望する都内すべての公立・私立学校。チケット費用は東京都が負担し、学校単位で観戦する。

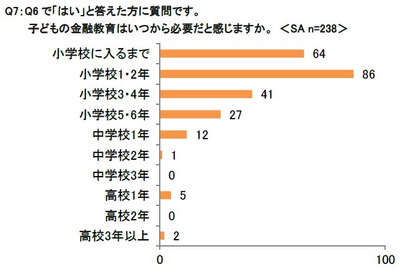

約6割の子どもが、交通系ICカードなど現金以外でお金を使った経験があることが2018年10月5日、イー・ラーニング研究所の調査結果からわかった。子どもの金融教育は100%の保護者が「必要」と感じており、始める時期は「小学1・2年」がもっとも多かった。

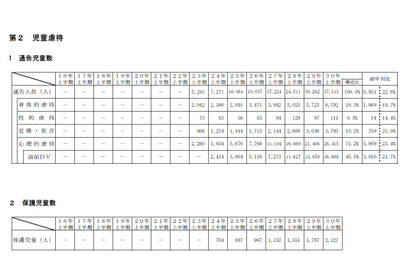

2018年上半期(1~6月)、児童虐待の疑いで全国の警察が児童相談所に通告した児童は3万7,113人にのぼり、過去最多を更新したことが2018年10月4日、警察庁の統計データより明らかになった。虐待のうち、心理的虐待が7割以上を占めている。

Language