LINEみらい財団は2025年4月14日、GIGAスクール端末を用いた情報モラル教育の効果を測定する調査の2回目を実施した結果をまとめた調査報告書を公開した。調査では、災害時の情報信頼性の理解が33%向上し、写真や個人情報発信時のリスク意識が変容したことが明らかになった。

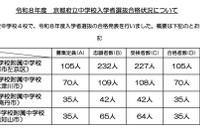

同調査は、LINEみらい財団が提供する活用型情報モラル教材「GIGAワークブック」を使用し、情報モラルに関する授業実施前後での児童・生徒の意識変化を把握することを目的に行われた。調査対象は、11校の小学校における児童562名と7校の中学校における生徒596名で、授業前後にアンケートを実施し、意識の変化を分析した。調査期間は、2024年10月17日~ 2024年12月27日。

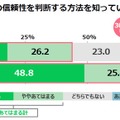

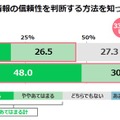

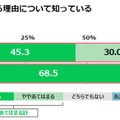

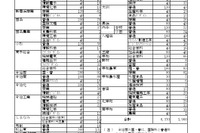

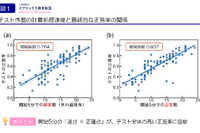

調査結果によれば、インターネット上の情報の信頼性を見極める方法の認知が向上した。特に、「だいふく」というキーワードを用いた方法を学ぶことで、小学生・中学生ともにネット上の情報の信頼性を判断する方法の認知が授業後に30%以上上昇した。

「だいふく」とは、「だれが言っているのか」「いつ言ったのか」「ふくすうの情報を確認したのか」の頭文字を取ったもので、情報の信頼性の見極めに役立つとされるキーワードになる。

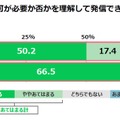

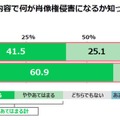

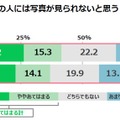

また、肖像権や個人情報に関する理解も向上。小学生では、写真の撮影・公開に関して、授業後に肖像権や個人情報についての認知・理解の上昇が見られた。写真公開時に許可が必要か否かを理解して発信できる児童の割合が増加した。

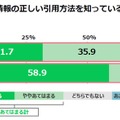

中学生においては、情報発信時の著作権意識や正しい引用方法の理解が向上した。授業前から著作権や正しい引用方法の知識が7割前後あったが、授業後にはそれぞれ9割前後に上昇した。

さらに、写真発信時の「見られる範囲」の意識が分散化し、リスク意識が変容したことも確認された。写真公開時に「見られる範囲」を指定すれば「それ以外の人には見られない」と思う児童の割合が減少。「公開範囲を指定すれば(情報を)完全に制御できる」という誤解が改善され、リスクを適切に認識できるようになった。

LINEみらい財団は、GIGAスクール構想の中で情報モラルと情報活用の育成や向上を図るため、ソフトバンクやLINEヤフーと共同で「GIGAワークブック」を展開している。同教材は、児童・生徒の発達段階にあわせて活用でき、各学校の状況に応じて柔軟に時間割に組み込めるよう設計されている。