advertisement

advertisement

Z会グループの持ち株会社である増進会出版社は、6月30日付けで増田塾を運営するMYFRONTIERの全株式を取得し、完全子会社化した。市場の変化に対応し、これまで以上のサービスによって新たな価値を提供するという。

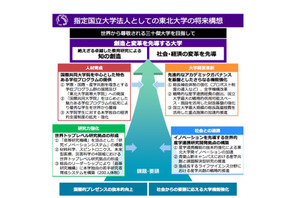

文部科学省は、国際的な競争環境の中で世界最高水準の教育研究活動の展開が相当程度見込まれる国立大学法人を「指定国立大学法人」として定める制度を創設。6月30日に、東北大学、東京大学、京都大学の3法人を指定したことを発表した。

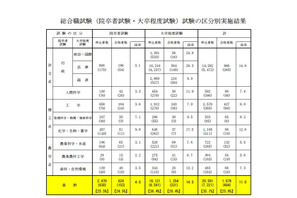

平成29年度(2017年度)の国家公務員採用総合職試験でもっとも多く合格者を出した大学は「東京大学」で372人。合格者を100人以上出した大学は3校、10人以上出した大学は28校にのぼる。

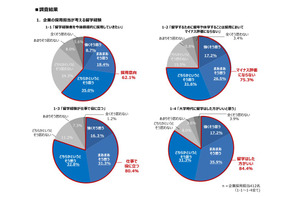

企業採用担当者の62.1%が「留学経験者を積極採用したい」と回答したことが、留学促進キャンペーン「トビタテ!留学JAPAN」の調査結果より明らかになった。日本全体で留学経験のある大学生は約3%と非常に少ないことから、就活で売り手市場にあるという。

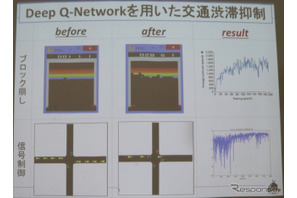

電気通信大学は人工知能先端研究センターを設立し、この分野の研究に力をいれているが、栗原聡教授の研究に、信号機の動的制御をAIに行わせ、渋滞を解消させるというものがある。

スズキは6月27日、同社がインド・グジャラート州メーサナ地区に開校を進めている職業訓練校「マルチ・スズキJIM」が経済産業省より「日本式ものづくり学校」の第1号として認定を受けたと発表した。

近畿大学は国内の私立大学として初めて、OverDrive Japanが提供するOverDriveの電子図書館システムを導入する。学生はスマホ・PCなどのデジタル端末からサイトにアクセスし、24時間どこからでも電子書籍などを借りることが可能になる。6月29日よりサービスが開始される。

角川ドワンゴ学園「N高等学校(N高)」は2018年4月、通学コースに横浜、千葉、名古屋の3校舎を新しく開校する。2017年4月に新設した通学コースの代々木キャンパス、心斎橋キャンパスに続き、来春からは5都市に通学コースキャンパスを拡大する。

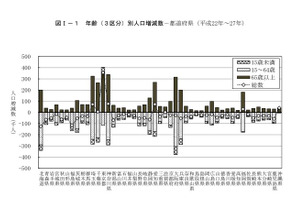

平成27年国勢調査の結果によると、5年前の平成22年と比べて、15歳未満人口の増減数は東京都と沖縄県の2都県のみ増加した一方、大阪府など45道府県で減少していることが明らかになった。

KADOKAWA・講談社・集英社・小学館の出版4社と慶應義塾大学SFC研究所、出版デジタル機構は6月27日、未来の出版を研究するアドバンスド・パブリッシング・ラボラトリ(Advanced Publishing Laboratory:APL)を慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスに共同で設置すると発表した。

京都大学は7月から9月にかけて、全国7会場で高校教員らを対象とした「京都大学交流会」を開催する。特色入試の概要や変更点などを説明するほか、個別相談も行う。参加無料。事前申込制。

神戸大学大学院 人間発達環境学研究科の野中哲士准教授が、小学1年生を対象に、ひらがなの学習における書字身体技能の発達を調査したところ、欧米ラテンアルファベット圏の発達研究とは異なる「運動パターンの区別を身に付けるプロセス」の存在が明らかになった。

日本アクティブ・ラーニング学会は6月20日、「アクティブ・ラーニングアワード2017」のエントリー受付を開始した。出品料金は1点当たり3万円。第1次締切りは7月20日、追加締切りは8月31日。申込みは、メールで受け付けている。

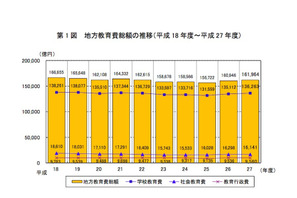

文部科学省は6月22日、「平成28年度地方教育費調査(平成27会計年度)」の中間報告を公表。平成27年度に支出された地方教育費総額は、2年連続増加し16兆1,964億円とな

パテント・リザルトは6月21日、「大学・研究機関 他社牽制力ランキング2016」を発表した。トップ3の顔ぶれは、前年から変動がなく、1位は「産業技術総合研究所(産総研)」、2位は「科学技術振興機構(JST)」、3位は「東北大学」であった。

理化学研究所(理研)と富士通は6月20日、スーパーコンピュータ「京(けい)」が国際的な性能指標ランキング「HPCG(High Performance Conjugate Gradient)」において2期連続の1位を獲得したと発表した。