advertisement

advertisement

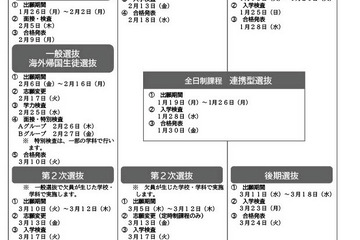

愛知県教育委員会は2025年10月2日、中学3年生向けのリーフレット「令和8年度愛知県公立高等学校をめざす皆さんへ」をWebサイトに公開した。2026年度の入試日程や推薦選抜の選抜基準、病気・事故、障害、長期欠席者の申請などについて掲載している。

「中高6年間一貫教育を考える会」発行の中学受験情報誌『とっておきの私立中学校』と連携し、注目の私立中学校を紹介する本企画。本記事では淑徳中学校を紹介する。

学研ホールディングスのグループ会社でオンライン英会話サービス「Kimini英会話」を提供しているGlatsは、無料プリント教材サイト「おうち学習キッズ」とタイアップし、初めて英語を学ぶ子供たちに向けた学習プリントの無料配布を2025年9月30日より開始した。

受験シーズンが徐々に近づいてくる11月は、各地の中学校でイベントが多数開催される。今回は、中高一貫の女子校について、「学校見学」等が行われる学校を、首都圏中心にピックアップ。桜蔭、女子学院、豊島岡女子など10校を紹介する。授業や部活見学のほか、入試説明会を開催する学校もある。

栄光ゼミナールは2025年10月25日、1都3県の限定教室で「難関中学受験チャレンジテスト」を実施する。対象は難関中学進学を目指す小学2・3年生と保護者。テストは難関中学の出題形式やレベルにあわせ、高い難度の内容で、現在の学習状況を知る機会となる。申込締切は10月23日午前10時。

「中高6年間一貫教育を考える会」発行の中学受験情報誌『とっておきの私立中学校』と連携し、注目の私立中学校を紹介する本企画。本記事では、淑徳巣鴨中学高等学校を紹介する。

伸芽会は、名門私立・国立小学校合格に向けた「2026年度名門私立・国立小学校合格ガイダンス」の無料動画を配信している。この動画ガイダンスは、慶應義塾幼稚舎や早稲田実業学校初等部など、名門校合格に必要な情報を提供する内容となっている。

リクメディアは、2025年10月1日に大学進学に強い通信制高校に特化したメディア「すごい通信制高校」を正式リリースした。全国の通信制高校の豊富な合格体験記を掲載し、どの学校がどのようなサポートを提供しているのかを伝える。

朝日学研シンクエストは、2025年10月1日に学研キッズネットを「キッズネット」としてリニューアルした。子供向けの探究学習ポータルとしてコンテンツを大幅拡充し、「おたすけAI」が学習を支援する機能も追加した。

旺文社教育情報センターは2025年9月、各大学の選抜要項が出そろったことを受け、入試動向分析「2026年の国公立大入試はこう変わる!」を公表した。新課程入試2年目となり、共通テスト「情報I」の扱い見直しや、推薦型・総合型選抜の拡大、理工系・情報系の学部新設・再編が引き続き進む。

名古屋芸術大学はアートとビジネスの融合を進め、感性と実務スキルを兼ね備えた人材を育成し、社会や企業での活躍を促進している。学生の未来にどうつながるのか、キャリアセンター長・中川直毅教授、プログラムの講師を務める起業家・藤本広敬氏、卒業生の日本画家・磯部絢子氏に話を聞いた。

愛媛県松山市にある松山東雲女子大学は、2028年4月に大学名を「松山東雲大学(仮称)」へ変更し、男女共学へ移行すると発表した。あわせて、人文科学部心理子ども学科子ども専攻において、小学校教諭一種免許状が取得できる教職課程を設置する予定。社会情勢の変化に対応しつつ、愛媛県内の小学校教員養成に向けた本格的な取組みを展開する。

札幌学院大学は、2026年4月入学生を対象に、新たな地域貢献奨学金制度「Ebetsu+(えべつプラス)」を人文学部3学科(人間科学科、英語英米文学科、こども発達学科)および法学部法律学科向けに設ける。この制度は、地域社会と学生のつながりを強化し、地域の活性化に貢献する人材の育成を目指す。

スタディプラスは、2025年9月に学習管理アプリ「Studyplus」をアップデートし、大学偏差値が確認できる機能を追加した。これにより、各大学の情報ページに「偏差値」欄が設けられ、学部・学科ごとの偏差値や入試方式ごとの偏差値を確認できるようになった。

2025年9月21日、EdTechStudioは、英検3級から1級の二次試験(面接)に特化した対策アプリをApp Storeでリリースした。AI技術を活用し、本番さながらの面接練習を時間や場所に関係なく行うことができる。

『ネオ・ネグレクト 外注される子どもたち』(祥伝社新書)を上梓した中学受験専門塾代表・矢野耕平氏による寄稿。「ネオ・ネグレクト」とは矢野氏の造語だという。これはどのような現象なのか。この現象を私たちはどう受け止めれば良いのだろうか。

Language