advertisement

advertisement

青山学院大学は2020年4月に予定していた2020年度の入学式を2021年3月31日に挙行することを公表した。1年遅れの入学式となるが、密を避け、家族の出席は制限されて行われる。

横浜国立大学は2020年12月23日、2021年度(令和3年度)は可能な限り対面授業を実施するよう準備を進めていると公表した。上智大学も対面での授業を原則とすることを決めている。また、文部科学省は、後期等の授業の実施状況について調査結果をまとめている。

大学入試センターは2020年12月23日、2021年度(令和3年度)大学入学共通テストにおける新型コロナウイルス感染症対策に関するQ&Aを公開した。「試験当日、体調不良になった場合はどのようにすればよいか」など、受験生の疑問をわかりやすくまとめている。

政府の有識者会議は2020年12月22日、提言を取りまとめ公表した。最短で2022年度から地方国立大学の特例的な定員増が可能となるのにあたり、「地方創生に資する」プランに限定した特例であるべきとするとともに、質の高い研究・教育に必要な経常的な支援を求めた。

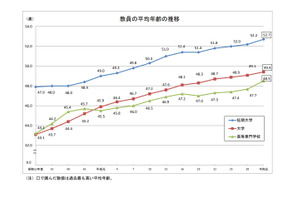

大学・短期大学・高等専門学校の教員の平均年齢は過去最高であることが、文部科学省が2020年12月22日に公表した「令和元年度(2019年度)学校教員統計調査」の中間報告から明らかになった。

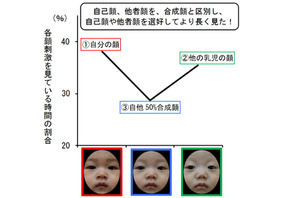

九州大学は2020年12月21日、「生後12か月の赤ちゃんも『自分の顔』を認識している」とする研究成果を発表した。顔刺激を視聴する実験調査で、赤ちゃんは「自分の顔」「他の乳児の顔」「合成した顔」を区別し、自分や他者の顔を合成顔より選好して長く見たという。

萩生田文部科学大臣は2020年12月21日、教育実習の機会を失った学生やコロナ禍で職を失った人、教員資格を持った航空会社社員などの外部人材を、教員や学習指導員として学校に配置する考えを明らかにした。

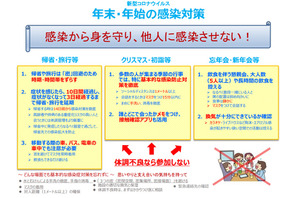

東北大学は2020年12月18日、学生や教職員に対し帰省や旅行について、できる限り慎重に行うようWebサイトに掲載した。東京大学も、自宅で家族と過ごしたり、オンラインのイベントに参加するなどの新しい季節の行事の楽しみ方を検討するよう呼び掛けている。

文部科学省は2020年12月18日、2021年度(令和3年度)の大学入試における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための対応について各国公私立大学長宛てに通知した。受験生第一の立場に立って、必要な措置を最大限講じるように求めている。

学校に寄せられるさまざまなクレーム。保護者や地域からのクレームに先生はどのように対応するのが良いだろうか?クラス担任として豊富な経験がある鈴木邦明氏に、学校へ寄せられるさまざまなクレームに対応する際のポイントを聞いた。

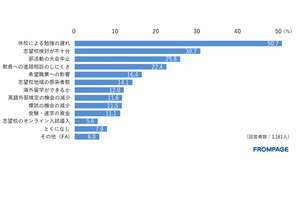

新型コロナウイルスの流行により、大学受験前に特に不安に感じていたことは、「休校による勉強の遅れ」が50.7%ともっとも多いことが、フロムページの調査結果より明らかになった。

公立小学校の学級編成について、萩生田文部科学大臣は2020年12月17日、2021年度から5年かけて35人に引き下げると発表した。約1万4,000人の教職員定数の改善を図り、次期通常国会に向けて必要な法整備をするという。

資格取得に向けた教育サービスを展開するTACは、2020年12月16日から教職経験者向けの新コース「教職経験者本科生」の申込受付を開始した。講義はWebまたはDVDで受講し、実践練習は校舎またはオンラインの練習に参加できる。

トビタテ!留学JAPANは2020年12月28日、高校生コース第7期の応募を考えている中高生を対象にしたワークショップ「留学×自分軸」をオンラインにて開催する。申込締切は12月24日。

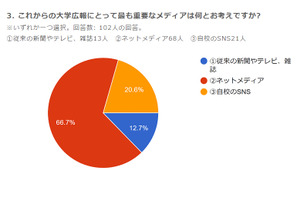

これからの大学広報に重要なメディアは、66.7%の大学が「ネットメディア」と回答し、「従来の新聞やテレビ、雑誌」は12.7%にとどまったことが、共同ピーアールの調査結果より明らかになった。

千葉県教育委員会は2020年12月16日、2022年度(令和4年度)県立高等学校入学者選抜の日程を公表した。一般入学者選抜、特別入学者選抜などの一期入学者選抜は、2022年2月24日・25日に実施する。また、県立中学校の2022年度入学者決定の日程についても公表した。

Language