advertisement

advertisement

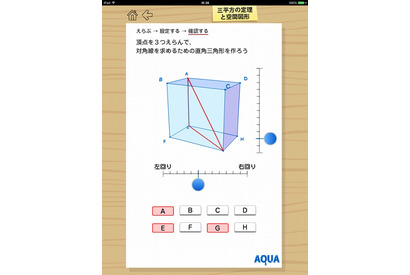

日本デジタル教科書学会2014年次大会が8月16日と17日、「深化するタブレット端末活用 ~今育成したい能力~」をテーマに開催された。同大会について、日本デジタル教科書学会の会長で、附属新潟小学校教諭の片山敏郎氏に寄稿いただいた。

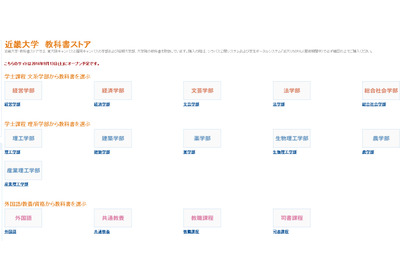

アマゾン ジャパンは9月4日、近畿大学と同大学の教育、研究、学生サービス等の充実を図るため、連携協定を結んだことを発表した。教育機関と連携協定を結ぶのは、近畿大学が初めて。

日本教育情報化振興会(JAPET&CEC)は、小中高の教育関係者などを対象とした「タブレット活用授業と反転授業セミナー」を、名古屋、東京、福岡、大阪の4会場で順次開催する。

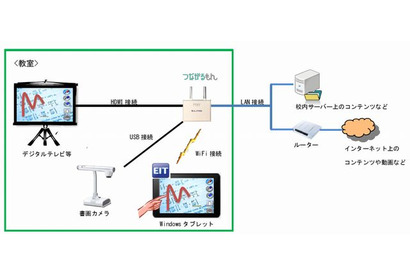

エルモ社は、教育機関向けに画像伝送機能付き無線LANアクセスポイント「Interactive Communication Box」(愛称:つながるもん、型番:CRI-1)を10月14日より発売する。タブレット端末の画面を無線伝送することや、タブレット端末をモバイル電子黒板にすることができる。

LITALICOが運営するIT×ものづくり教室「Qremo(クレモ)」はミクシィと共同で、小学4年生~中学生対象のプログラミングイベント「Kids Co-Creative Workshop」を9月20日(土)に渋谷のミクシィ本社で開催する。定員は約30名で、参加費は5,400円。

シャープは、発音の採点をしてくれる英語学習アプリ「ATR CALL for Brain」のダウンロード販売を記念して、半額キャンペーンを9月30日まで実施している。キャンペーン価格は2,490円。シャープ製の電子辞書にダウンロードして利用できる。

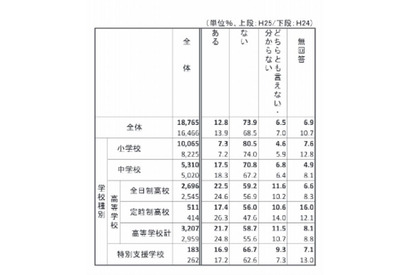

東京都教育委員会は9月1日、「平成25年度インターネット・携帯電話利用に関する実態調査報告書」を公表した。スマートフォンなどでトラブル経験のある児童・生徒は、年齢層が上がるほど増える傾向にあり、メールに関連したトラブルが多い実態にあった。

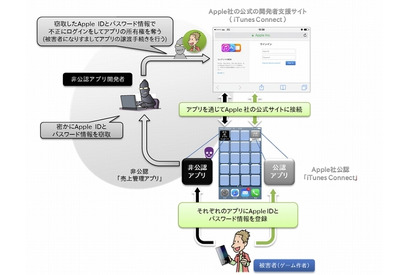

IPA(情報処理推進機構)技術本部セキュリティセンターは1日、今月の呼びかけ「非公認のスマートフォンアプリに不用意にアカウント情報を登録していませんか?」を公開した。

教学社は、スマートフォンアプリ「センター赤本-英語リスニング過去問」内の有料コンテンツをすべて半額で販売する「夏の受験生応援セール」を9月30日まで実施する。一度購入した試験は、セール終了後も何度でも解くことができる。

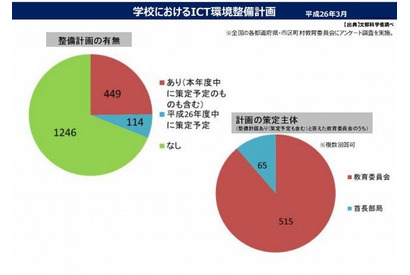

文部科学省は8月29日、「ICTを活用した教育の推進に関する懇談会」報告書(中間まとめ)を公表した。ICTを活用した教育を本格的に実施する自治体が出現しているものの、ICT教育環境の整備や教員のICT活用指導力の状況には地域間格差が見られるという。

CANVASが運営する子ども向けワークショップの博覧会「ワークショップコレクション」に感情認識パーソナルロボットPepperが登場。ロボットの開発環境を使い、プログラミングを体験しながら小学生がPepperを動かした。

3Dプリンターを利用した男子も女子も楽しめるワークショップとして、恐竜の組み立てモデルと組みひもアクセサリーの工作体験を用意したのはFabCafeだ。