advertisement

advertisement

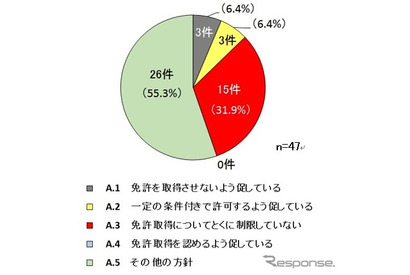

日本自動車工業会・二輪車特別委員会(二特)は、「高校生の二輪車利用に関する全国調査」を実施。見えなかった高校生のバイク利用実態の一端が、この調査で初めて明らかになった。

埼玉県危機管理防災部は5月11日、暑さによる体調不良(熱中症等疑い)の集団発生による救急搬送があったことを発表した。搬送者は運動会の練習中だった越谷市立千間台小学校の児童19名で、すべて軽症だったという。

バイク指導の効果や今後の指導のあり方を検証している埼玉県。開催後、新入学生徒への説明資料が大きく変わった。

文部科学省は、現代的な健康課題を抱える児童生徒を支援するため、養護教諭が担任、学校医、スクールカウンセラーなど連携した取り組みを示すための参考資料を作成した。

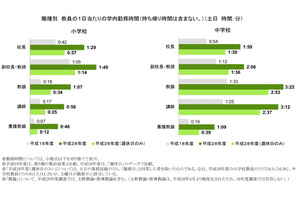

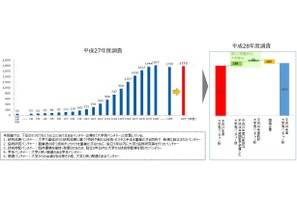

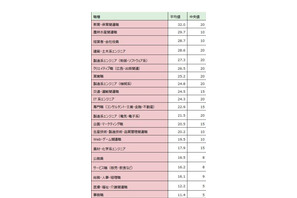

小中学校教員の1日あたりの学内勤務時間は、10年前と比べて平日・土日ともに増加していることが、文部科学省の教員勤務実態調査(速報値)より明らかになった。土日については中学校の部活動で1時間4分増加している。

大阪府教育センターでは5月8日から12日にかけてを、電話相談推進週間に設定した。通常よりも電話台数や相談員を増やし、子どもや保護者、教職員からの学校生活の悩みなどの相談に応じる。

経済産業省は4月26日、平成28年度の「大学発ベンチャーの設立状況等に関する調査」の結果を公表した。現存する大学発ベンチャーは1,851社で、黒字化した割合は55.7%。大学別では、東京大学が216社と、3年連続で創出数トップだった。

ニュージーランド留学事情では、留学を考える児童・生徒、学生とその保護者に向け、ニュージーランド留学の魅力を紹介する。今回は、エリアによって異なる特徴をピックアップ。特に人気な代表的な都市・エリアを厳選し、お届けする。

東京都教育委員会は4月25日、「学校のアレルギー疾患対応におけるヒヤリハット・ヒント事例集」を改訂したと発表した。平成27年度の調査結果を基に、児童生徒の食物アレルギー対応の事例をまとめている。

親子の留学検討リスト作成に備え、今回は日本からの留学生誘致に注力しているニュージーランドの国家基本データや都市特徴、留学事情を紹介しよう。日本と同じ四季を持ち、親日家も多いとされ、初めての留学先として定評がある。

東急電鉄は、スマートフォン向けの「東急線アプリ」を4月24日にリニューアル。頻繁に利用する駅をアプリのトップページに設定でき、到着時刻のほか、混雑度など利用者が使いやすいようにカスタマイズできる新機能を追加。アプリは無料。

消費者庁は、高校生向けの消費者教育教材「社会への扉―12のクイズで学ぶ自立した消費者―」を作成。消費生活に関するクイズを掲載し、契約や消費者トラブルが身近な暮らしの中に存在することに気付かせ、社会において責任もって行動できる能力を育む。

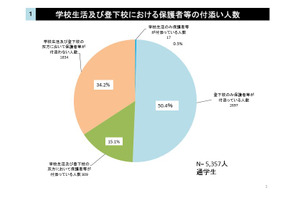

文部科学省は4月19日、公立特別支援学校における医療的ケアを必要とする幼児児童生徒の学校生活および登下校における保護者等の付添いに関する実態調査の結果について公表した。通学生のうち6割以上が学校生活や登下校に保護者等が付き添っていた。

ワコールは3月17日、ワコール麹町ビル(東京)にて、10歳前後の女の子を持つ母親を対象にセミナーを開催。3月3日に発表した「10歳キラキラ白書2017」の紹介と解説、下着教室「ツボミスクール」を同時開催し、ファーストブラ選びの重要性などについて説明した。

公務員と会社員1万145人を対象に、fabcross for エンジニアが行った残業調査によると、1か月あたりの平均残業時間がもっとも多い職種は「教育・保育関連職」で、32.0時間にのぼることが明らかになった。業種別では「教育、学習支援業」がもっとも残業が多かった。

東京大学と順天堂大学は、自身の記憶を内省的に評価する「メタ記憶」の神経基盤を解明したことを発表した。「メタ記憶」が記憶実行機能自体とかい離することがわかり、脳機能に基づいた教育法の開発や高次脳機能障害の診断・治療法確立に貢献できると期待される。