advertisement

advertisement

Z会は7月より、レゴブロックを用いたプログラミング講座を通信教育講座として提供開始する。講座は小学1~4年生を対象とした「基礎編」と小学5・6年生を対象とした「発展編」がある。

NTTグループは、7月から8月にかけて「NTTドリームキッズネットタウン2017」を東京、札幌、大阪、福岡の4都市で開催する。対象は小学3年から6年生。参加費は無料。

宮城県仙台市内の起業家らが立ち上げた「マジカルコンパス」は、8月に同市内太白区長町に「ComPath Programming School(コンパスプログラミングスクール)」を開校する。開校前には、タミヤロボットスクールの体験イベントも実施予定。

プログラミングクラブネットワークは6月6日、小学生が気軽にプログラミングを楽しめる小さなコンピューター「IchigoDake(いちごだけ)」と、IchigoDake用のドックステーション「IchigoIgai(いちごいがい)」を発売した。

カスペルスキーと静岡大学は、安全安心なネット利用を促進するための情報モラル教育を目的としたWebサービス「ジュニアスマホ検定」と「情報モラル診断サービス」2017年度版の無償提供を開始した。Webサイトから診断および申込みができる。

絵本の情報・通販サイトを運営する絵本ナビは6月6日、NTTドコモが運営する「スゴ得コンテンツ」において、「毎日おはなし365 forスゴ得」の提供を開始した。料金は月額380円(税別)。なお、初回の申込みから31日間は月額使用料が無料となる。

マウスコンピューターは7月29日、小学6年生とその保護者を対象とした「2017年度親子パソコン組み立て教室」を長野県の飯山工場で開催する。申込みは6月15日午後6時までWebサイトで受け付けている。

Appleは6月1日、iPad向けのプログラミング教育アプリケーション「Swift Playgrounds」で、ロボット、ドローン、楽器を使ってプログラミングを学べる革新的な手法を提供すると発表した。App Storeを通じて6月5日より無料でアップデート可能。

サンワサプライが運営している直販サイト「サンワダイレクト」は、約40gと軽量設計の3Dペン「300-3DPEN1」を発売した。突起の少ない細身の筒状で利用しやすく、空中に手書きで立体物を描ける。価格は8,778円(税別)。

ソニーは、体験型のトイ・プラットフォーム「toio(トイオ)」を12月1日に発売すると発表した。toio対応タイトル「トイオ・コレクション」と「工作生物ゲズンロイド」も同時発売予定。価格はいずれもオープン。

近畿日本鉄道(近鉄)は、スマートフォンで列車の走行位置を確認できるサービスを6月1日から「近鉄アプリ」上で開始する。同種のサービスは関西私鉄で初となる。

5月31日、YouTubeは、子ども向け動画視聴アプリ「YouTube Kids」を日本国内にて正式にリリースした。講談社、ベネッセコーポレーション、小学館、東映アニメーション、Kan&Aki's Channelなど、家族で楽しめる良質なコンテンツが表示されるアプリだ。

YouTubeは5月31日、子ども向けの新アプリ「YouTube Kids」を発表した。子どもに適した使いやすさ、見やすさなどのユーザビリティを追求し、保護者向けの管理機能を備えた動画視聴アプリ。利用は無料。Google PlayおよびApp Storeでダウンロードできる。

今年で5回目となる「デジタルえほんアワード」が5月27日に発表された。今回は、海外からの応募作品も多く、グランプリ受賞作品はドイツから応募の「Lucy & Pogo - play, listen and learn」(作:catsndogz gbr)という体験型の絵本だった。

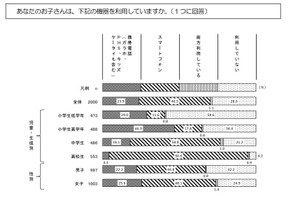

スマートフォンを持たせた時期は、「中学1年生」が29.6%、「高校1年生」が20.5%であることが、東京都青少年・治安対策本部が5月25日に発表した調査結果より明らかになった。

NTTドコモは5月24日、時間も距離も離れている家族間のコミュニケーションをサポートするコミュニケーションロボットの「petoco(ペトコ)」を発表した。共働き家庭の増加を受け、親と子の在宅時間のギャップによって生まれる課題解決をねらう。