advertisement

advertisement

慶應義塾大学は、日吉キャンパスの研究・教育活動を知り、体験するイベント「Hiyoshi Research Portfolio 2016 (HRP2016)」を11月26日に開催する。授業やワークショップの体験、後援会・シンポジウムなども開く。入場は無料。

東京書籍は11月4日、学習塾向け教育ソフト配信サービス「学習塾Webライブラリ」をWebサイトで公開した。教科書準拠性が高い教材で、定期テスト対策や基礎学力の向上に活用できる。Webサイトではサンプル版が体験できる。

文部科学省は11月2日、いじめ防止対策推進法の施行状況に関する議論のとりまとめを掲載した。いじめの定義の明確化のほか、教職員の日常業務において、自殺予防、いじめへの対応を最優先事項に位置付けるよう促す考えなどを示した。

教育コンサルティングやシステム開発事業を行うサマディは11月2日、MITやハーバードなどの有名大学が活用している入試システムの日本語版「School Application」のサービス提供を開始する。入試に必要なすべてのプロセスをオンラインで行うことができる。

文部科学省は平成29年2月6日より、平成28年度春期インターンシップを実施する。文部科学省、スポーツ庁および文化庁の各局課室に配属され、実際の業務を体験することができる。対象は中学生から大学生など、12月6日までに各学校が取りまとめて応募する。

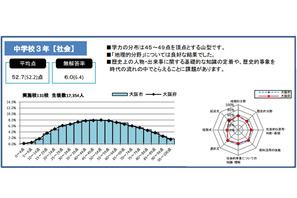

大阪市教育委員会は平成28年11月1日、「平成28年度 中学生チャレンジテスト(3年生)」の調査結果をまとめ、公表した。学力の調査では5科目を実施し、大阪府の平均点を上回ったのは社会科のみだった。

ジャガイモによる食中毒の9割が学校で発生していることが、国立医薬品食品衛生研究所の調査結果より明らかになった。平成10年以降はほぼ毎年報告されており、適切に栽培・保管がされていなかったことが原因であるという。

国立大学法人理学部長会議は10月31日、「未来への投資」と題した声明を発表した。全国の国立大学理学部長ら34人が連名で、基礎科学の推進の重要性、その基盤となる運営費交付金や教員が削減されている大学現場の危機を訴えた。

文部科学省国立教育政策研究所は2017年1月16日、幼児教育研究や研修のあり方について考える、幼児教育研究センター発足記念シンポジウムを開催する。聴講は無料、定員は300人。

埼玉県は平成28年10月31日、平成29(2017)年3月中学校等卒業予定者の進路希望状況調査の結果(平成28年10月1日現在)を公表した。県内の公立高校全日制課程でもっとも倍率が高いのは、普通科では市立川越の3.91倍、専門学科・総合学科では大宮 理数科の2.68倍であった。

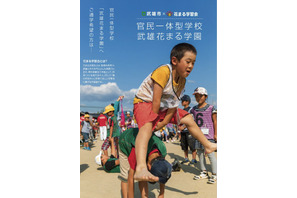

佐賀県武雄市は10月27日、官民一体型学校「武雄花まる学園」の取組みについて平成29年度以降の指定計画を発表し、平成32年度までに全小学校に拡大する方針を明らかにした。

全国小学校社会科研究協議会は、2017年2月9・10日に、香川県で平成28年度全国小学校社会科研究協議会研究大会・香川大会を開催する。

日本教育工学協会(JAET)は、2016年12月23日に『「教育の情報化」実践セミナー2016in東京』(共催=一般社団法人日本教育情報化振興会)を開催する。

文部科学省は、平成27年度「地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC+)」のパンフレットを作成。大学が地方公共団体や企業と協働して人材育成や必要なカリキュラムを構築・実施するもので、多くの人に理解してもらうために事業内容をまとめている。

教育テスト研究センター(CRET)とベネッセホールティングスは12月15日、教育研究者や教育行政関係者などを対象に、PISA2015の結果やPISA2018、新学習指導要領に関するシンポジウム「CRET/Benesse シンポジウム2016」を開催する。

エルモ社は、学校や教育機関向けの4K書画カメラ(実物投影機)「MX-1」を10月27日に発売する。本体価格は41,000円、セットモデルは49,000円(いずれも税別)。

Language