advertisement

advertisement

コクヨは、薄くて軽いノート「スマートキャンパス」から、文系と理系のそれぞれの科目に適した5冊セットのパックノートを12月上旬に数量限定で発売します。価格はどちらもオープン価格です。

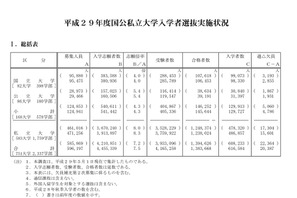

文部科学省は平成29年12月1日、平成29年度(2017年度)国公私立大学・短期大学入学者選抜実施状況を発表した。推薦入試の入学者数は、公立・私立大学で増加しており、私立大学では入学者の40.5%を占めることが明らかになった。

カシオ計算機は2017年11月17日、デジタル英会話学習機の新製品を発売した。すぐにリスニング学習を開始できる機能を備えた「EX-word RISE XDR-S1」と、英語文章の発音判定機能を搭載した「joy study JY-S01」の2機種。価格はオープン。

コクヨは、ミスタードーナツ柄の「キャンパスノート(5色パック)」2種を12月上旬に数量限定で発売します。また、同じデザインをあしらったペンケースや消しゴムなどの文具4アイテムも2018年1月24日に発売します。

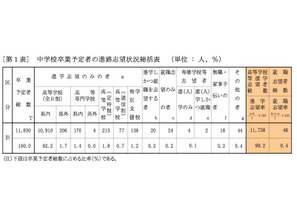

青森県教育委員会は平成29年11月30日、平成30年(2018年)3月県内中学校等卒業予定者の進路希望状況について、第1次調査の結果を公表した。11月15日現在、卒業予定者11,830人のうち99.2%が進学を希望。学校別の志望倍率は、青森1.42倍、弘前1.55倍、八戸1.35倍など。

日本数学検定協会は2017年12月1日午前10時から12月22日午後5時まで、2017年の世相を表す数字「今年の数字」の投票をTwitterで受け付ける。「今年の数字」大賞はTwitter上の投票数で決まり、12月26日に大賞が発表される。

京都女子大学は2017年12月9日、保育者や小学校教員に興味のある高校生を対象とした「ひらめき☆ときめきサイエンス」プログラムを開催する。「感覚をつないで表現力を身に付けよう」をテーマに、絵本を通して指導者としての表現力を学ぶ。申込みは12月1日まで。

河合塾の大学入試情報サイト「Kei-Net」は2017年11月29日、2018年度入試情報として「私立大学・短期大学・大学校 初年度納付金一覧」を掲載した。各大学・学部の入学金や授業料、それらの費用を合計した初年度納入額のほか、別途必要な費用などをまとめている。

河合塾の大学入試情報サイト「Kei-Net」は2017年11月30日、2018年度入試情報に「2018年度センター試験受験ガイド」を掲載した。持ち物や確認事項を書き込めるチェックシートをダウンロードできる。

ゼブラは2017年12月11日、ディズニーキャラクターをデザインしたジェルボールペン「サラサクリップディズニーコレクション」を発売する。価格は216円(税込)で、全国の文具取扱い店にて数量限定で販売する。

明光教育研究所は2017年12月1日、第4回給付奨学金の申込受付を開始する。経済的理由で学習機会に恵まれない小中学生や高校生、大学生らに最大30~70万円の返済不要の奨学金を給付する。申込期間は2018年1月31日まで。

河合塾は2017年11月29日、大学入試情報サイト「Kei-Net」に「科目別学習アドバイス ―あと45日で押さえるポイント」を掲載した。センター試験の各科目について、問題の傾向・学習指針を解説している。

ぺんてるは2017年11月27日、まっすぐキレイに線が引きやすい蛍光ペン「フィットライン」を発売した。カラーはオレンジ、イエロー、ライトグリーン、ピンク、スカイブルーの5色展開。価格は1本100円(税別)。

東京大学 柏キャンパスは2017年10月27日・28日、「柏で探検、知の世界」をテーマに、一般公開イベントを開催した。広いキャンパスに知的好奇心が旺盛な子どもから大人までが集い、広い敷地から溢れ出る「知の世界」を探検した。

河合塾の大学入試情報サイト「Kei-Net」は平成29年11月28日、「平成30年度(2018年度)国公立大学2次試験日程一覧」を掲載した。国公立大学の2次試験(個別学力検査)の日程を、10ページにわたってまとめている。

平成31年度(2019年度)に創設される「専門職大学」および「専門職短期大学」。国立高等教育機関を有するニュージーランドでの学びを取り上げ、その道のプロフェッショナルの育成に取り組む海外先行事例を取材した。

Language