advertisement

advertisement

絵本の情報・通販サイトを運営する絵本ナビは10月28日、絵本ナビが厳選した年齢別絵本セットをギフト目録で購入できる「絵本ナビセレクト 絵本ギフト」を神奈川県・山梨県の郵便局749局で発売する。

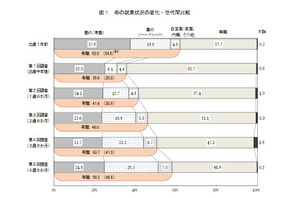

厚生労働省は10月26日、平成13年出生児(中学2年生)と平成22年出生児(4歳6か月)を対象とした「21世紀出生児縦断調査」の結果を公表した。母親の就業率はいずれも増加傾向にあり、平成13年出生児で79.3%、平成22年出生児で58.2%であった。

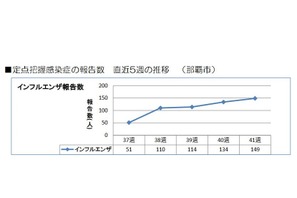

沖縄県でインフルエンザが流行している。那覇市や浦添市では、定点あたりの患者報告数が10人を超え、注意報を発令している。全国的には大きな流行にはまだ至っていないが、今季は例年よりも流行時期が早く、学年・学級閉鎖も増えつつある。

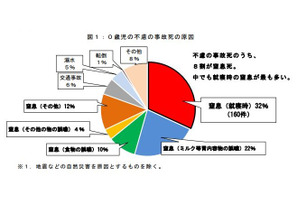

0歳児の不慮の事故死のうち8割が窒息死で、中でも「就寝時の窒息」がもっとも多いことから、消費者庁はWebサイトに窒息事故防止策を掲載し、注意を呼びかけている。発達状況に応じた寝具の利用や就寝の仕方に注意が必要であるという。

学研イノベーションと産経新聞は、10月29日・30日に「アリオ倉敷」と「倉敷みらい公園」にて、おもに小学生の親子を対象とした「ソトイコ!スポーツフェスタ in 倉敷」を開催する。一部を除き、参加費無料。すべてのイベントは予約不要、当日先着申込み順。

兵庫県神戸市の六甲山スノーパークは、3歳~6歳の未就学児を対象としたスキースクール「スノイルキッズスクール」を開講する。

東京都は10月24日、防犯ポータルサイト「大東京防犯ネットワーク」をリニューアルした。地理情報システム(Web-GIS)を導入し、子どもの交通事故発生地点や不審な声かけ情報などを地図でわかりやすく発信する。

自転車専門店のサイクルベースあさひは、任天堂の人気ゲーム「マリオカート」とコラボレーションした限定キッズサイクル「マリオカート 16-H」の販売を開始した。

内閣府は毎年11月を「子供・若者育成支援強調月間」と定め、子ども・若者育成支援に関する国民活動の一層の充実や定着を図る事業・活動を集中的に実施している。平成28年度は「子どもの貧困対策の推進」など5つを重点事項に掲げている。

子ども服を製造・販売するマザウェイズは11月30日、デザイン豊富なフォーマル服を発売する。お受験や七五三、卒・入園式など、さまざまなセレモニーシーンで活用できるアイテムをラインアップ。マザウェイズ店頭やオンラインショップで購入できる。

全国のマクドナルド店舗で、『妖怪ウォッチ』をモチーフにした「マクドナルドオリジナル 妖怪ウォッチカレンダー2017」が11月3日より数量限定で販売される。こちらはマクドナルド商品とセットでの販売となり、店頭での事前予約は10月19日から始まっている。

国内に広く分布し、市街地などに雑草化している「ヨウシュヤマゴボウ」は、果実と根に有毒成分を含み、食べると最悪の場合、死に至ることもある。果実はブルーベリーにも似ており、子どもが間違って口にするおそれがあるので、実が熟す前に刈り取るのがよい。

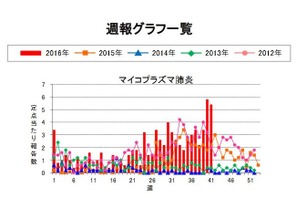

呼吸器感染症である「マイコプラズマ肺炎」の患者が全国的に増加傾向にある。過去10年間の比較では、2011年につぐ流行状況。秋から春にかけて、幼児や小中学生などで感染が拡大する傾向にあるため、今後の動向に注意が必要だ。

東急ステーションリテールサービスは10月31日、東急東横線5050系をデザインした子ども用腕時計「東急トレインデコウォッチ」を東急線駅売店toks(トークス)で発売する。また、10月23日に開催する「東急電車まつり in 長津田」では先行販売が行われる。

和菓子店・ヒガシヤ(HIGASHIYA)が11月23日まで、長寿を願う昔ながらの「千歳飴」(3本入り/800円、5本入り/1,000円)を期間限定で販売している。

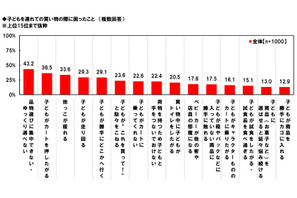

子連れショッピングで困った経験は、「品物選びに集中できない」がもっとも多いことが、日本生活協同組合連合会の調査結果より明らかになった。買物を円滑に進めるための工夫は、6割の母親が「混んでいない時間帯に行く」と回答している。

Language