advertisement

advertisement

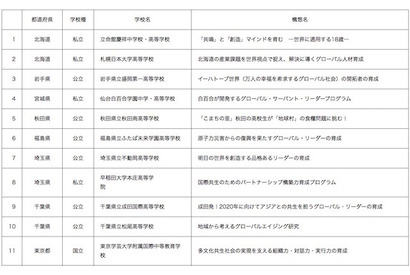

文部科学省は、平成27年度スーパーグローバルハイスクール(SGH)指定校56校の取組みについてホームページに公開した。早稲田大学本庄や青山学院高等部、同志社国際など56校の研究開発内容や目標設定シートについて学校ごとにPDFファイルにて紹介している。

TOEFLテスト作成団体であるEducational Testing Service(本部:米国ニュージャージー州、以下ETS)は、9月より世界中の若い生徒が英語で情報発信する「TOEFL Young Students Series GO English!」プロジェクトを開催する。

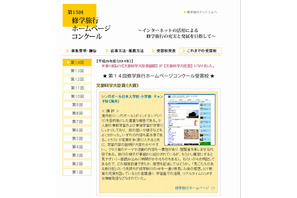

全国修学旅行研究協会は、「第15回 修学旅行ホームページコンクール」の応募受付を開始した。対象は全国の高校、中学校、小学校の公式Webサイトに掲載された修学旅行に関する内容。参加は無料で、応募締切は12月10日。

内閣府は、9月10日から16日までを「平成27年度 自殺予防週間」として集中的な啓発事業等を通じ、命の大切さや自殺の危険を示すサイン、気づいたときの対応法など国民の理解促進を図る。

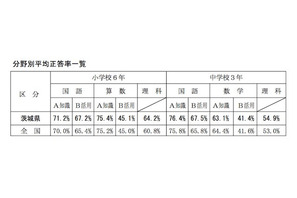

茨城県は、4月21日に実施された全国学力・学習状況調査(全国学力テスト)について、県内の結果および学力向上の成果が見られた取組みをホームページ上に公開した。取手市立藤代南中学校や鉾田市立大和田小学校など3校の事例を紹介している。

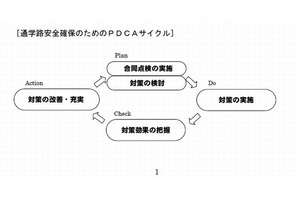

大阪市は9月8日、「大阪市通学路交通安全プログラム」を策定したことを公表。関係機関が連携し、児童生徒が安全に通学できるよう通学路の安全確保を図る。PDCAを繰り返し行うことで安全を確保する。

文部科学省は、平成28年度(第57回)科学技術週間の広報ポスターなどに活用する標語(スローガン)の募集を開始した。募集対象は、小学生・中学生・高校生で、応募期間は9月7日から10月30日まで。

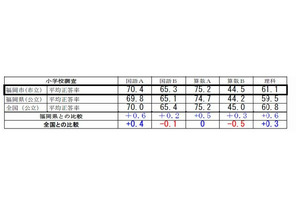

福岡市は平成27年度全国学力・学習状況調査の結果概要を公表。小学校は5教科のうち2教科で全国平均を上回った。中学生では数学Aは全国平均と同率で、ほかの教科はすべて上回り、前年度の好結果を維持している。

国立科学博物館では10月から12月までの金曜日の夜に開催する「大学生のための科学技術史講座」の参加者を募集している。対象は、大学生・大学院生。専門学校生のほか、一般も参加可能。

日本教育情報科振興会は、教育委員会や学校、市区町村役場の担当者を対象とした「これからという地域や学校のための教育ICT導入とタブレット活用実践セミナー2015秋」を10月24日に大阪、10月31日に東京で開催する。

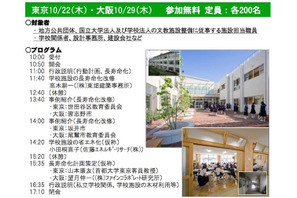

文部科学省は、2015年度の学校などの文教施設に関するセミナー「未来につながる学校づくりセミナー」を東京、大阪の2会場にて開催する。東京会場は10月22日、大阪会場は10月29日開催。いずれも参加定員は200名となっている。

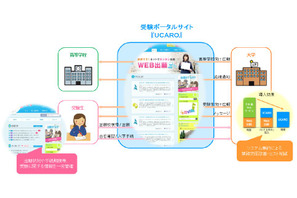

ODKソリューションズは9月3日、大学入試における出願から入学までをトータルにサポートする新サービス「受験ポータルサイト UCARO(ウカロ)」を開発したと発表。2016年4月1日より提供を開始する予定だという。

大阪府国際化戦略実行委員会は、世界で活躍する人材を育成するため、海外留学費用の一部を助成する「おおさかグローバル奨学金」および、海外研修引率者の費用の一部を助成する「海外研修引率助成金」の申請の受付を開始した。

学校現場で子どもたちに経済を教えるうえで役立つ考え方や知識を実践的に学ぶ講座、「先生のための『夏休み経済教室』」が8月17日、18日の2日間、東京証券取引所・東証ホールで開催された。

エスキュービズム通商は、水と薬液のみでカンタンに野菜を育てることができる「箱庭栽培プロ」を、小中高校の食育授業向けに「学校向け食育推進プラン」として8月25日から拡販している。

自民党が、飲酒や喫煙の解禁年齢引き下げを検討していることを受け、日本禁煙学会などの団体が9月7日、安倍晋三総裁らに引き下げ反対を求める要望書を提出した。

Language