advertisement

advertisement

朝日新聞社は10月18日、マサチューセッツ工科大(MIT)メディアラボと共催で「未来メディア塾2015」を開催する。同ラボ所長の伊藤穰一氏の講演のほか、複雑化する社会課題について参加者も交えて議論する。参加無料、事前申込み制。

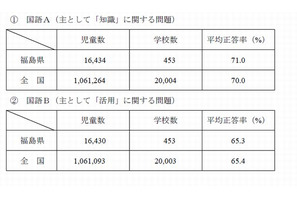

埼玉県教育局は9月4日、平成27年度全国学力・学習状況調査結果を受けた今後の対応について発表。県による公表に対する意向については、9月1日現在40市町村が同意の予定、23市町村が未定としてる。公表時期は10月上旬までを予定。

板橋区産業振興課と板橋区教育委員会は、小学校高学年向けの起業家育成プログラムを、区立小学校4校で実施すると発表した。経済産業省の「起業家教育普及促進事業」を活用し、将来の板橋区を担う産業人の早期育成を図る。

愛知県は平成27年度全国学力・学習状況調査(全国学力テスト)の結果を受け、「結果分析プログラム」や「学力・学習状況充実プラン」を配付すると発表した。特に、小学校国語について授業改善の手だてを示していくという。

福島県教育委員会は平成27年度全国学力・学習状況調査の結果(概要版)を公表した。小学校国語、小中学校理科はおおむね全国平均だが、家で学校の復習をする小中学生は全国平均を上回り家庭学習の努力が見られた。

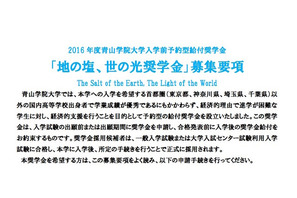

青山学院大学は、同大学への入学を希望する首都圏以外の高校出身者で、学業成績が優秀であるにもかかわらず経済的理由で同大学への進学が困難な学生を対象とした予約型の給付奨学金の2016年度受験生の募集を行う。

うきわネットワーク事務局は、匿名でいじめ情報を全国の学校へ報告できるサイト「うきわネットワーク」をリリースした。いじめの報告内容は、対象となった学校のみが閲覧できる仕組みで、安心して投稿できるという。

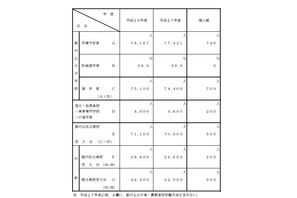

東京都と東京私立中学高等学校協会は9月3日、都内公立中学校卒業者の平成28年度高等学校就学計画について合意した。都立で42,300人、私立で28,800人を受け入れ、都内高校受入れ人数は前年計画比500人増となる。

東京大学駒場キャンパスでは11月21日から23日まで、東大文化祭「第66回駒場祭」を開催する。「祭りは旅だ。」をテーマに、講演会や学術企画、模擬店など、さまざまなイベントが行われる。

東京都高等学校情報教育研究会は、10月から12月にかけて都立高校の教科「情報」の授業見学を行う研究会「都立高校授業ツアー」を実施する。今回は立川高校や成瀬高校など6校で計7回で実施する。

早稲田大学は、10月12日から27日までを「早稲田文化芸術週間」として、落語や日本舞踊、朗読劇など32の文化系イベントと展示を行う。すべて入場無料で一般の来場も可能。

学びエイドは、予備校講師による講義動画を無料で視聴できるサービス「学びエイド」を9月2日より提供開始した。現在3,000本以上の講義動画が提供されており、2015年中には5,000本の提供を予定している。

大阪市教育委員会は9月1日、4月に実施された平成27年度全国学力・学習状況調査(全国学力テスト)の結果概要を公表した。小中学校ともに全教科で全国平均を下回る結果になった。

千葉大学は、41年ぶりとなる新学部「国際教養学部」を2016年4月に新設する。文系と理系を混合させた新しい形の学部で、徹底した少人数教育によるテーラーメイド教育と留学を実現させるという。同学部は国立大学で初の設置となるという。

横浜市教育委員会は、学校や市内の福祉保健センターで不登校や友人関係など子どもや保護者が抱える悩み・不安の相談に対応する「学校カウンセラー」を数名募集する。応募締切りは9月30日(当日消印有効)。

システム企画・開発・広告技術サービスを提供するアクシスインターナショナルが、初等・中等教育機関向けにPepperアプリプログラミング講座の提供を開始する。

Language