advertisement

advertisement

N高等学校は、8月9から16日まで「ニコニコネット超会議2020夏」において「N高ネット文化祭2020」を開催する。参加に際しての予約は不要。

埼玉県と明治安田こころの健康財団は9月8日から14日までの7日間、埼玉県公式Youtubeアカウント「サイタマどうが」にてセミナー動画「発達障害の子どもにみられる不登校」を配信する。Webページの電子申請システムにて申し込むことで、動画視聴に必要な情報がメールにて届く

明光義塾を全国展開する明光ネットワークジャパンは2020年8月23日、中学3年生を対象に東京都私立高校合同オンライン進学相談会をオンラインにて開催する。出展校は41校を予定(2020年8月7日時点)。

京都府は2020年8月5日、「大学等における感染症拡大予防のためのガイドライン(改定版)」を公表した。後期からの対面授業の実施に当たっては全学生に、新型コロナウイルス感染予防対策のガイダンスを実施するよう求めている。

2020年7月12日、国際高等専門学校では「ICTオンライン進学説明会」を開催した。他にはないユニークな学びを展開する国際高等専門学校の学びの全容について、国際理工学科長の松下臣仁氏および学生の皆さんを取材した。

文部科学省は2020年8月6日、学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル「学校の新しい生活様式」を改訂した。過度な消毒作業は不要とし、マスクは「身体的距離が十分とれないときに着用」へ変更。暑い日にはマスクを外すよう明記している。

放送大学東京渋谷学習センターは2020年8月22日、オンライン講演会「AI時代の子ども・授業・学校」を開催する。講師は放送大学の中川一史教授。参加費は無料。予約は、Webサイトの申込フォームにて受け付けている。

グローバルティーチャープライズジャパンは、教育分野で優れた功績を遂げた教師を表彰する「日本版グローバル・ティーチャー賞設立」のクラウドファンディングを開始した。支援募集期間は2020年9月4日午後11時まで。

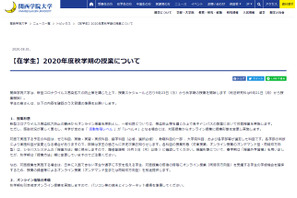

関西学院大学は2020年8月1日、秋学期の授業は一部科目について対面授業を実施することを公表。関西圏の関西大学、同志社大学、立命館大学も秋学期から対面授業を再開する予定で、関西の私立大学は感染予防を講じWITHコロナに対応した授業運営を進めていく。

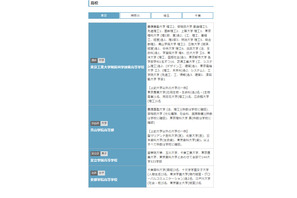

旺文社が提供する東京・神奈川・埼玉・千葉の中学校・高校情報ポータルサイト「中学受験 高校受験パスナビ」は、指定校推薦枠がある高校一覧を掲載している。掲載大学は、早稲田大学、慶應義塾大学、上智大学など26大学。

早稲田大学は2020年8月2日、夏休みの過ごし方と秋学期についてWebサイトに掲載。慶應義塾大学は、秋学期から一部の授業を対面で実施することを公表。明治大学は秋学期のオンライン授業の受講に必要な通信費として、全学生に4万円を支援する。

大学入試センターは2020年7月31日、令和3年度(2021年度)共通テスト出題受付などに関する説明資料をWebサイトに掲載した。高校関係者向けに受験案内や受験上の配慮案内、志願票および訂正届の取りまとめ方法を紹介している。

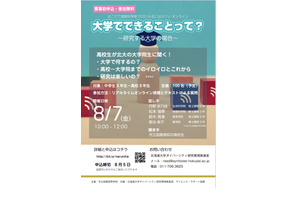

北海道大学と函館市立函館高校共催のオンラインイベント「なるにはカフェ:大学でできることって?~研究する大学の場合~」を、2020年8月7日に開催。大学進学について考える中高生を対象に、大学の研究など気になる話題について掘り下げる。

自ら設定した学習計画に沿って主体的に学ぶゼロ高等学院の特長について、コミュニティーデザイナーの長尾郁実氏に聞いた。詳細な進学情報については、WebサイトやICTオンライン進学説明会で確認いただきたい。

東京12大学広報連絡協議会は2020年8月1日~2日、「東京12大学 Live 説明会」を開催する。東京にある12の大学がライブ配信という形で、教育・研究内容、校風、特色、入学試験などについて、魅力を語り合うトークイベント。

文部科学省は、2020年度(令和2年度)大学入試の選抜区分ごとの選抜実態について総合的な調査を開始した。各大学が学部・選抜区分ごとに記述式問題の出題状況や英語資格・検定試験の活用有無、センター試験の利用状況、個別選抜の出題科目などを調査する。

Language