advertisement

advertisement

学校教材活用指導法研究会は、主に若手小学校教員を対象とした「第5回 学校教材活用法セミナー」を8月23日(土)にベルサール飯田橋ファーストで開催する。「子どもたちに力がつく授業のコツ」をテーマに模擬授業などを行う。

タイレル出版は7月19日、予備校講師の講義動画をすべて無料で配信するWEB予備校・塾「チノポス」を始動した。同社提供の講義動画は、「ヤフー知恵袋で受験対策、有名講師による初めてのWEB夏期講習」からも視聴できる。

Googleの教育機関向けノートパソコン「Chromebook」が7月16日より、日本エイサーから発売開始された。また、デルは7月17日に「Dell Chromebook 11」を発表した。エイサーはオープン価格、デルは未定だが、アメリカでは300ドル前後で発売されている。

デルは17日、1,920×1,200ピクセルの高精細液晶を搭載した8インチのAndroidタブレット「Dell Venue 8」を日本で発売した。Wi-FiモデルとSIMフリーLTEモデルがあり、7月17日から発売になるのはWi-Fiモデルで、SIMフリーLTEモデルは9月5日発売となる。

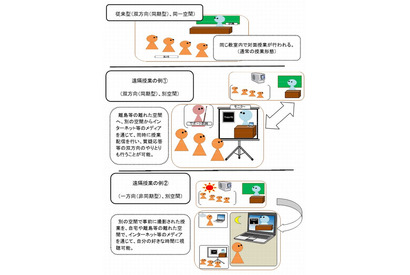

文部科学省は、高校への遠隔教育の導入を検討している。遠隔授業を正規授業として認めるため、ITを活用した遠隔教育の有効性や課題について、有識者会議での検討に入っている。

沖縄本島のほぼ中央、うるま市にある「アミークス国際学園」は、授業に電子辞書を活用している。その理由や効果を先生と児童に聞いた。

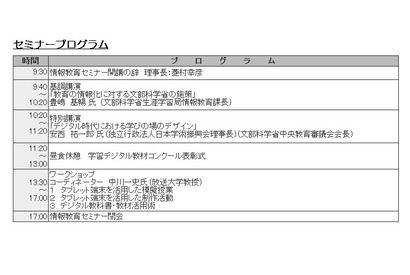

学習ソフトウェア情報研究センターは、教職員を対象とした「情報教育セミナー2014」を7月29日、機械振興会館(東京都港区)で開催、参加者を募集している。タブレット端末を活用した模擬授業や制作活動など、実践的な内容も多く含まれる。

Googleは7月14日、教育機関や企業向けにChrome OS搭載ノートパソコン「Chromebook」と「Chrome管理コンソール」の発売を開始。Chromebookは、Gmail、ドキュメント、スプレッドシートなどが利用でき、ウイルスなどに対するセキュリティ対策がされている。

沖縄本島のほぼ中央、うるま市にあり、幼稚園児から中学1年生までの520名が学ぶ「アミークス国際学園」は、国語や社会、英語などの授業に電子辞書をフル活用する珍しい取組みを実践している。

ネクソンは、小学校高学年及び中学校の生徒を対象にした「1日ネクソン社員体験イベント」を開催すると発表しました。

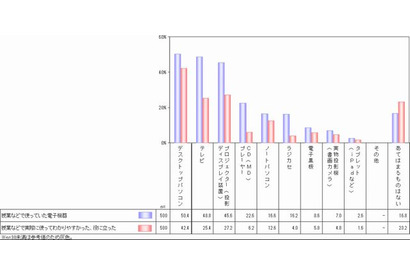

学研教育総合研究所が7月9日に発表した小学生白書Web版「2014年春 卒業生500名 中学入学直前意識調査」によると、小学6年生の半数以上が授業でパソコンを利用し、役立ったと回答したことが明らかになった。

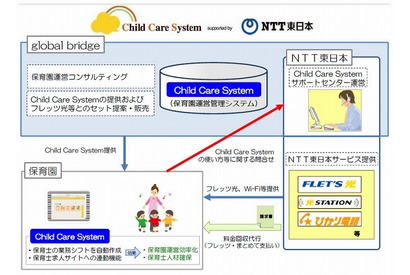

グローバルブリッジとNTT東日本は8日、グローバルブリッジが開発した保育園運営管理システム(Child Care System)の提供に関して提携することで合意した。9日より提供を開始する。

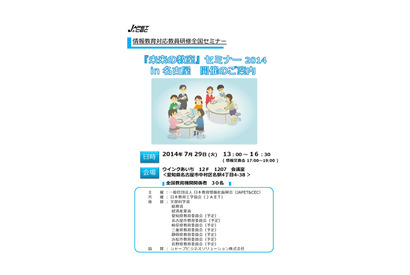

日本教育情報化振興会は日本教育工学協会共催のもと、ICTの効果的な活用法などを考える「『未来の教室』セミナー2014 in名古屋」を7月29日に開催する。対象は学校教員や指導主事など教育関係者となっており、参加費は無料。

情報通信政策フォーラム(ICPF)は、教育セミナー「荒川区はなぜ小中学生にタブレットを配布するのか」を7月31日(木)にアルカディア市ヶ谷私学会館で開催する。西川太一郎区長が登壇し、タブレット配布の思いや計画について講演する。