就活に役立つ「働く力測定アセスメント」9/12…連携18大学から参加者募集

法政大学「産学連携3D教育プロジェクト」が開発した「働く力測定アセスメント」が9月12日(木)に開催される。連携18大学から参加者を募集する。参加者には、ペーパーテストとビジネスゲームの2つの側面から働く力を測定・分析し、フィードバックを行う。

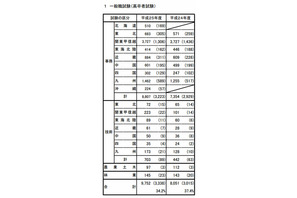

2013年度一般職試験(高卒者試験)の申込は前年比21%増

人事院は8月15日、2013年度一般職試験の高卒者試験と社会人試験(係員級)、税務職員採用試験の申込状況を発表した。第1次試験は9月8日、第2次試験は10月17日-25日、最終合格発表は11月19日に行う。

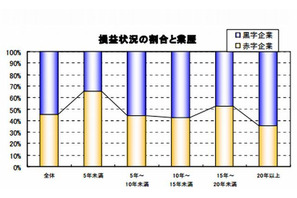

大学発ベンチャー、旧帝国大学所在地に集積…過半数が黒字

大学発ベンチャー企業の2012年の損益状況は、損益が判明している304社中166社と54.6%が黒字を計上していることが、帝国データバンクが8月15日に発表した「大学発ベンチャー企業の実態調査」より明らかになった。

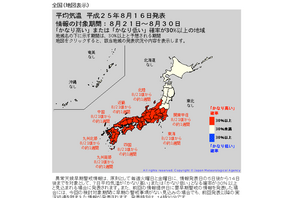

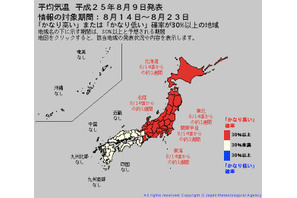

気象庁の異常天候早期警戒情報、北海道・東北地方を除く全ての地域が対象

気象庁は本日公開した異常天候早期警戒情報で、北海道・東北地方を除く全ての国内地域で8月21日から1週間の7日平均気温が「かなり高い」と予測される確率が30%以上であると発表した。

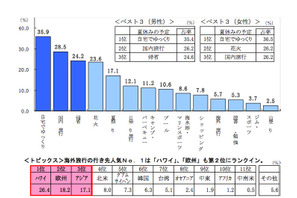

景気回復の影響は限定的? 夏休みの予定は2つ程度

日本生命保険相互会社が7月に実施した調査から、夏休みの過ごし方は、男女ともに「自宅でゆっくり」がもっとも多く、夏休みの予定の数は平均で2つ程度であることがわかった。

災害への備えは大丈夫?危機意識薄まる傾向…防災意識と準備に関する調査

ブライト・ウェイは8月9日、災害への備えに対する意識と準備に関するアンケート調査の結果を発表した。東日本大震災後、初めて「防犯」の優先順位が「防災」を上回るなど、天災への意識が薄くなっている事を表す結果となった。

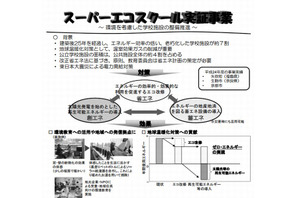

文科省、2013年度スーパーエコスクール実証校2校を選定

文部科学省は8月9日、2013年度スーパーエコスクール実証事業の選定結果を発表した。選定の結果、守山中学校(滋賀県守山市)と雫石中学校(岩手県雫石町)の2校が選ばれた。

気象庁の異常天候早期警戒情報、お盆休み中は東海から東で気温上昇

8月9日に発表された異常天候早期警戒情報では、東海地方から東の国内全地域で「かなり高い」とされ、東海地方では7日平均地域平年差1.5度以上と予測されている。

熱中症に注意…東京・大阪などで最高37度

気象庁予報部発表が8月10日8時に発表した「全国主要地点の週間天気予報」によると、10日(土)は気温の高い地域が多く、東京、宇都宮、名古屋、大阪、高松の最高気温は37度。名古屋、高松では明日も37度の予報となっている。

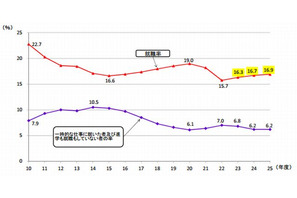

大卒の2割が安定的な雇用につかず、ニートは約3万人…学校基本調査2013

大卒者のうち、安定的な雇用についていない者は11万6千人にのぼり、大卒者の2割を占めることが、文部科学省が8月7日に発表した「2013年度学校基本調査」の速報結果より明らかになった。

女子中高生3人が発見した小惑星に番号登録

日本スペースガード協会は8月6日、女子中高生3人が発見した小惑星が正式に番号登録されたと発表した。女子中高生が発見した小惑星が番号登録されたのは、日本で初めてのことで、世界でも例がないという。

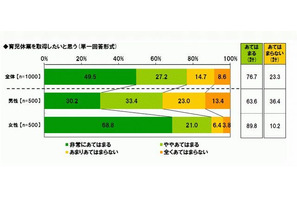

働く男性の6割が育休希望、取得できる雰囲気があるのは2割

働く男性の6割超が育児休業の取得を望んでいるものの、男性が育休取得できる雰囲気があるのは約2割にとどまることが、ライフネット生命保険が8月5日に発表した育児休業に関する意識調査より明らかになった。

バンダイ、脳科学研究にもとづく“脳を育む”乳児玩具

バンダイは、脳科学の知見にもとづき、適切な刺激と遊びで赤ちゃんの脳を育むベビートイシリーズ「ベビラボ」の新商品「ベビラボ ~よく見る!よく聞く!よくあそぶ!~ 脳を育む すくすくあそびDX」を8月30日に発売する。

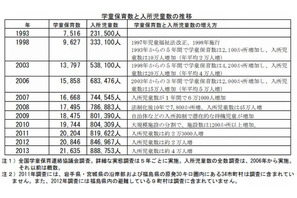

学童保育数は最多の2万1,635か所、待機児童数は推定40万人超

放課後や学校休業日に小学生が過ごす「学童保育」の施設数は、2013年5月1日時点で2万1,635か所、入所児童数は88万8,753人と、いずれも過去最多となったことが、全国学童保育連絡協議会が8月5日に発表した調査結果より明らかになった。

神奈川工科大、モバイル学生証にタニタの健康管理システムを連携

神奈川工科大学は8月5日、モバイル学生証に、タニタの業務用マルチ周波数体組成計MC-980Aを連携させる新しい機能「KAITからだカルテ」を追加したと発表した。

資生堂パーラー、親子でディナーを楽しみながら学ぶ「テーブルマナー教室」

資生堂パーラーは、夏休みの特別企画として「親子で楽しむテーブルマナー教室」を8月18日に銀座本店、20日に「ル・ビストロ・資生堂」(新宿)の2店舗で開催する。実際に食事を楽しみながらテーブルマナーを学ぶことができる親子イベントとなっている。