advertisement

advertisement

文部科学省と日本学生支援機構は2019年3月20日、「官民協働海外留学支援制度~トビタテ!留学JAPAN日本代表プログラム」2019年度後期(第11期)募集の応募状況を公表した。大学生などを対象としたプログラムで、応募学生数は1,767人。

オバマ前大統領らとともに「ワシントンの美しい25人」に日本人で唯一選ばれ、全米最優秀女子高生を育てたボーク重子さんが、華々しい経歴の裏で学んだ、グローバル社会で活躍するために必要な「教養」とは何か。「リベラルアーツ力」について話を聞いた。

埼玉県国際交流協会は2019年4月2日より、海外へ挑戦する志高い若者を対象に給付型奨学金制度「埼玉発世界行き」の2019年度奨学生を募集する。締切りは5月17日。3月23日には、「埼玉発世界行き」留学準備セミナーを開催する。

横浜市立大学データサイエンス推進センターは2019年3月22日、データサイエンス分野で活躍する女性らによるシンポジウム「WiDS Tokyo @ Yokohama City University」を開催する。チケットの申込みはWebサイトにて受け付けている。

学情は2019年3月18日、全国の2020年卒学生を対象に実施した「就職人気企業ランキング」を発表した。総合1位は「伊藤忠商事」となり、6年ぶりに首位に返り咲いた。前年調査まで4年連続で総合1位だった「ANA」は5位にランクダウンした。

厚生労働省が2019年3月18日に発表した第112回歯科医師国家試験の合格状況によると、合格率がもっとも高いのは、「東京歯科大学」96.3%で、既卒者の合格率は100%だった。

学研ホールディングスのグループ会社であるTOKYO GLOBAL GATEWAY(TGG)は2019年4月6日、大学の団体利用の第1号として、拓殖大学商学部の新入生オリエンテーションプログラムの1日を実施する。

厚生労働省が2019年3月18日に発表した第113回医師国家試験の合格状況によると、合格率がもっとも高かったのは、「自治医科大学」99.2%、ついで「順天堂大学医学部」98.4%。自治医科大学は新卒者合格率が100.0%だった。

厚生労働省は2019年3月18日午後2時、第113回 医師国家試験と第112回 歯科医師国家試験の合格発表を行った。合格率は、医師が89.0%、歯科医師が63.7%。

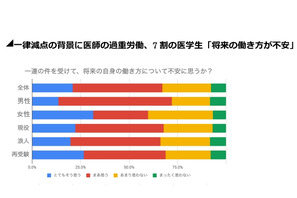

全日本医学生自治会連合(医学連)は2019年3月12日、入試不正に関する医学生アンケートの全国調査結果中間報告と提言を発表した。7割の医学生が将来の働き方に不安を感じていることが明らかになった。

お茶の水女子大学 理系女性教育開発共同機構は2019年3月24日、女子中高生らを対象に「第16回リケジョ未来シンポジウム-サイエンスの学びから将来の夢へ-」を開催する。理系分野で活躍する先輩たちによる講演やパネルディスカッションを実施する。参加無料。事前申込制。

「東京オリンピックを直接観戦したい」という青少年は66.4%で、スポーツの実施頻度やオリンピック教育を受けた経験などが影響していることが2019年3月13日、笹川スポーツ財団の調査より明らかになった。財団は、教育の拡充などを緊急提案している。

留学ジャーナルは2019年4月から5月にかけて、「ワールド留学フェア Spring 2019」を東京・大阪・名古屋・広島・福岡・札幌・静岡・岡山の全国8会場で開催する。学校ブースや留学相談ブース、多数のセミナーを用意している。入場無料・入退場自由。

近畿大学と法政大学は2019年3月15日より、官民協働海外留学支援制度「トビタテ!留学JAPAN」寄付型自動販売機を学内に設置する。後日、法政大学の付属高校にも設置予定で、私立大学・高校では全国初の取組みだという。飲料の売上の一部が留学支援として活用される。

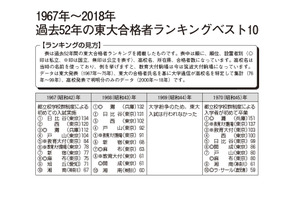

大学通信が運営する「中学・高校探しナビ」は、1967年~2018年の過去52年にわたる東大合格者ランキングベスト10を掲載している。1960年代は都立高全盛時代だったが、1970年代以降は私立・国立の6か年一貫教育校が上位に進出した。

旺文社教育情報センターは2019年3月1日、「大学の真の実力情報公開BOOK」データ分析を公開した。大学の卒業者における2018年の進路決定率は90.0%で、4年連続で上昇していることがわかった。おもな要因は就職状況の改善だという。

Language